誰にも言えない怖れを知った日、エミリーは“sing”することを始めた

文学作品を創作するときに必要不可欠なものは何でしょうか?書物や調査による豊かな知識でしょうか?実生活での血を吐くような体験でしょうか?あるいは多くの人との出会いとドラマでしょうか?あるいはまた、切磋琢磨する文学の仲間でしょうか?それとも社会や時代に対する鋭いまなざしやコミットする行動力でしょうか?

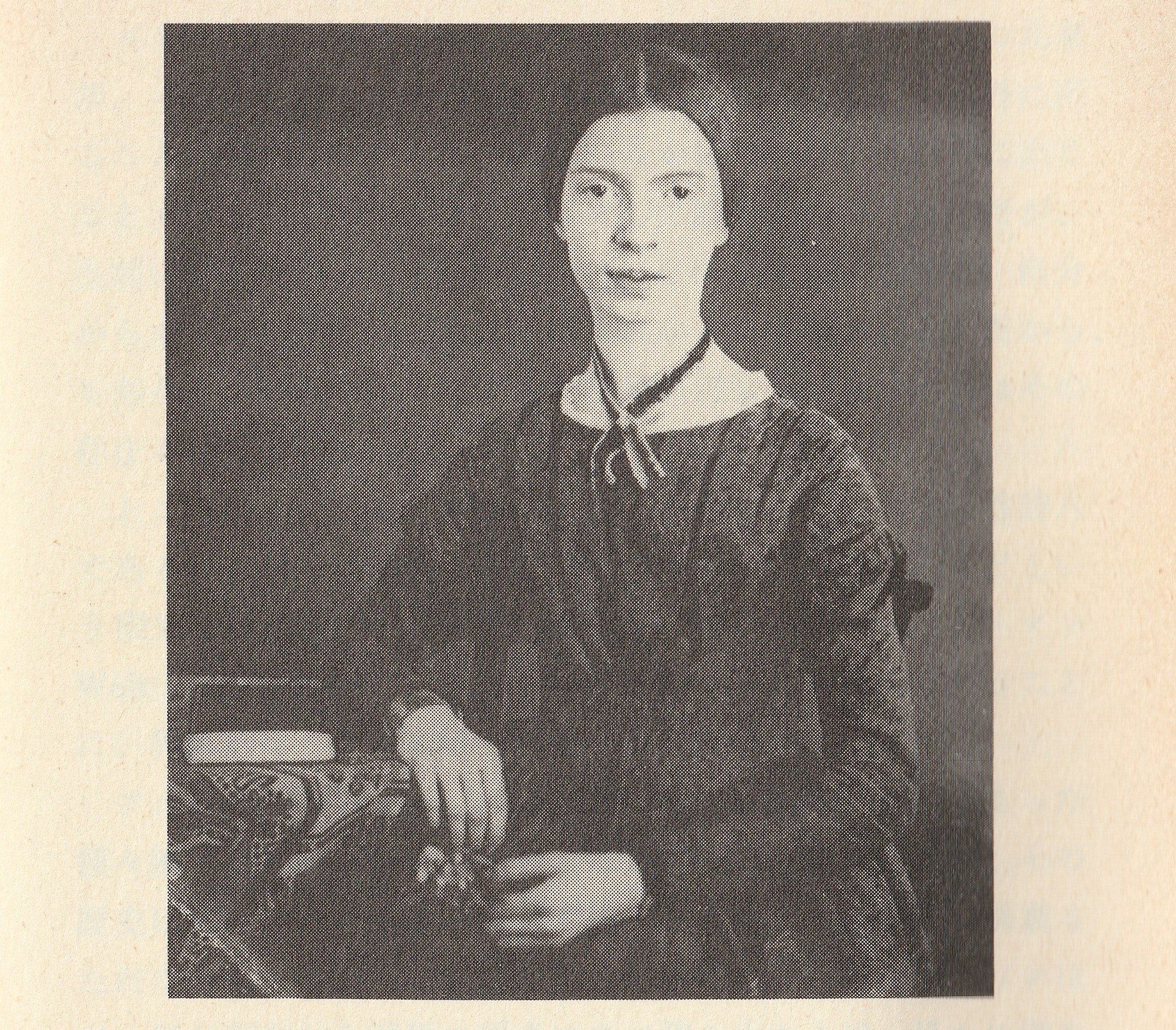

エミリー・ディキンソンは1830年12月10日、マサチューセッツ州のアマーストで生まれました。父エドワードは弁護士で州議会や連邦下院の議員も務めました。17世紀以来のピューリタニズムの伝統が残る地域でした。アメリカで最初の女子大学といわれるマウント・ホリヨーク女子専門学校(現マウント・ホリヨーク大学)に学びます。エミリーは学校ではとても快活な人気者でしたが、一年で退学して家に帰りました。ピューリタニズムの信仰の告白を要求する学校に対し、彼女にはどうしてもそれができなかったからではないかとも言われています。形式的信仰告白を拒みながらも信仰そのものを捨てたわけではありませんでした。けれど、家に帰ってから、彼女以外は全員信仰告白をした家族の中で、彼女は孤独感に苦しみながら、自分と向き合う道を探求してゆきました。17歳の夏以降エミリーは家事手伝い生活をしながら、妹たちと山登りをしたり、旅行をしたりしました。

1855年春、25歳のエミリーはフィラデルフィアで、当時有名な説教家だったチャールズ・ワズワース牧師と出会い、文通を始めました。しかしワズワースはエミリーより21歳年長で妻子もあり、勿論聖職者です。1862年には彼は西海岸サンフランシスコの教会に招聘されて行きました。また、彼女の詩を自らが刊行していた新聞に載せてくれた人や、父や兄と同じ弁護士で最高裁判事にまでなった人物との関係もあったようですが、彼らもまた妻子のある家庭人であり、彼女の思いが敬愛に過ぎないものであったのか恋愛と言えるものであったのか否かは、諸説あるようです。つまり、それらは普通の意味で、はっきり“恋愛”と言えるものではなかったのです。

エミリーは30歳代になると家に閉じこもりがちになってゆきました。父の兄も弁護士で名士でしたから家には多くの訪問客がありましたが、エミリーは誰にも顔を合わせないようになっていきました。そして、以降は外見的には波乱に乏しいものになってゆきました。けれど、彼女の真のドラマは誰にも知られない心の奥深くで展開していったのでした。世界との連絡の不可能性と隠遁、それはむしろ彼女の心奥深くの炎を燃やすことにもなったのかも知れません。

エミリーの詩が何篇か新聞に掲載されたり、彼女自身批評家に送ったりもしましたが、控えめな性質もあり、真の価値を理解されないまま、世に出ることなく彼女の人生は過ぎて行きました。 エミリーは1886年5月15日、55歳で亡くなりました。生涯結婚せず、両親の家で過ごしました。とくに最後の25年間は屋敷の外へ出ようともしませんでした。

エミリーは1886年5月15日、55歳で亡くなりました。生涯結婚せず、両親の家で過ごしました。とくに最後の25年間は屋敷の外へ出ようともしませんでした。

町の人々にとって彼女は高い生垣に囲まれた黄色い家に住む謎の人でした。エミリーは知らない人には会おうとしませんでしたが、子どもたちとはなかよしでした。二階の自分の部屋からしょうが入りのクッキーを入れた籠を吊り下ろしてくれることもありました。そして彼女は、庭仕事の達人であり、鋭い自然観察者でもありました。

エミリーは生涯にわたって詩を書き続けますが、生前に印刷されたのはたった10篇で、しかも匿名でした。彼女が亡くなったとき、桜の木でできた愛用の机の中に1800近い詩が遺されているのを妹が発見しました。この妹ラビニアはエミリーの三つ年下でしたが、彼女も生涯を独身で通し1899年に亡くなっています。

1890年から96年にかけて『エミリー・ディキンソン詩集』が第3集まで次々出版されますが、エミリーの原稿がハーヴァード大学に寄贈されたことから1955年に出版された『エミリー・ディキンソン全詩集』によってようやく彼女の詩の世界の全貌が明かされることになり、アメリカが生んだ最高の女性詩人とも呼ばれるようになりました。

ほぼ同時代のエマソン、ホイットマン(『草の葉』)、ソロー(『ウォールデン』)の影響も受けながら、また南北戦争とその影響も広く見渡し感得しながら、しかし彼女は孤独な内面の世界と向き合い続けてゆきました。南北戦争後、たそがれてゆくニューイングランドの伝統的文化でもある讃美歌の形式を基調に、自然、愛、死、永遠、神を、一見屈折に見える、孤独や敗北や苦悩の側から歌ってゆきました。彼女は歌います。「わたしは苦悩の表情が好き/なぜなら それは真実だから――」と。また、出発の時期批評家に詩を送ったころの手紙の中で彼女は、私は「誰にもいえない恐怖(a terror)の体験があって“sing”することを始めた」とも語っています。家から外に出ず誰にも会わない孤独な引きこもり女性が、誰にも言えない恐れに出会い、心の屈折の中でただただ己れを見つめ、何かを呼び求めつつ、大きな声でなく、つぶやくように歌う歌でした。実生活上の体験もドラマも仲間も調査も交流も非常に乏しいこと、水野源三さんと同じですが、むしろそこに豊かな世界が溢れるばかりに生み出されてゆく。文学というものの恐るべき可能性と、人としての希望を感じさせられます。

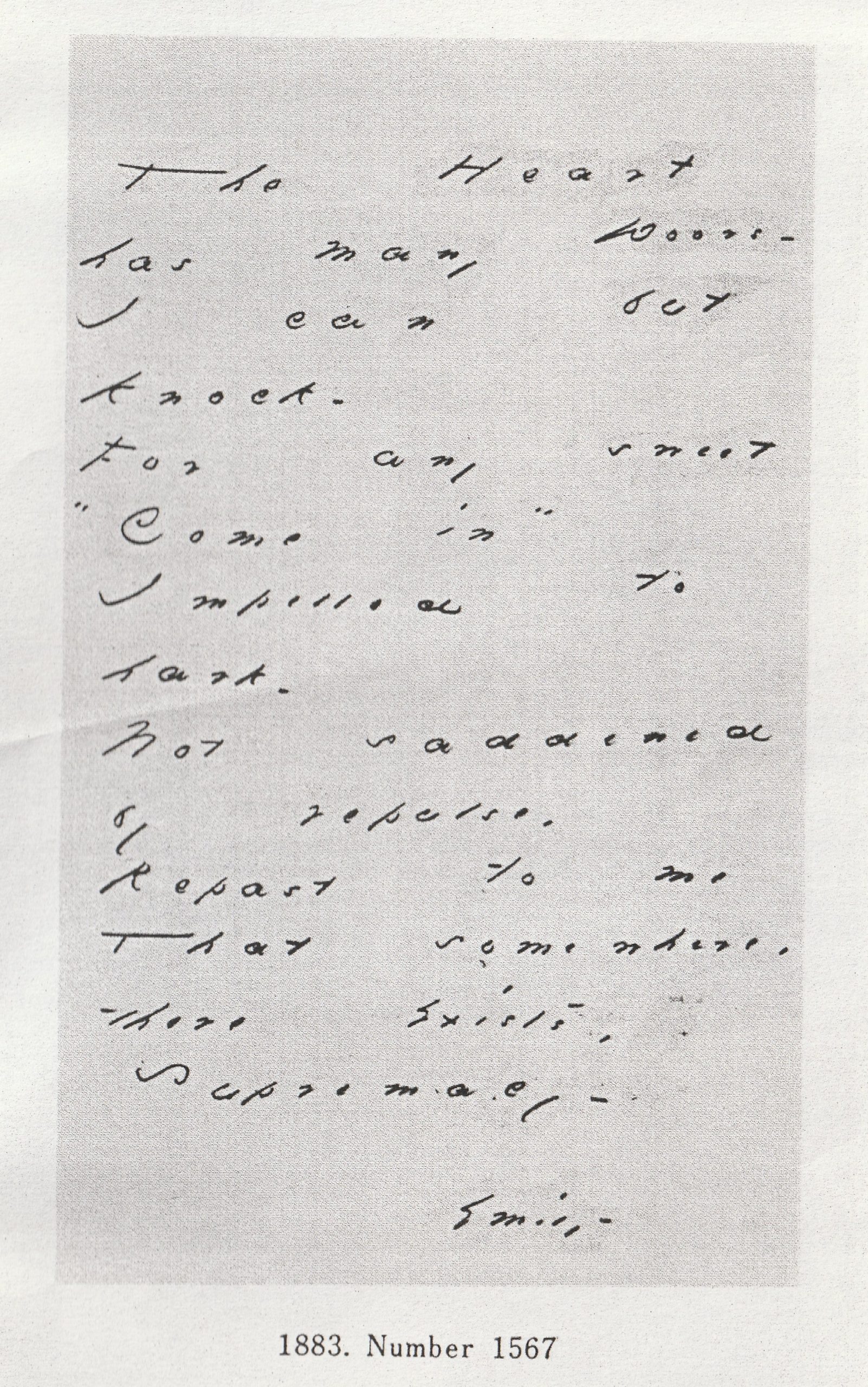

下の写真は、亡くなる3年前の詩稿です。

The Heart

has many Doors ――

I can but

Knock ――

For any sweet

“Come in”

Impelled to

hark ――

Not saddened

by repulse,

Repast to me

That Somewhere,

there exists,

Supremacy ――

その心にはたくさんのドアがあるが

わたしはただノックするばかり

「おはいり」というやさしい答えを

どんなにか得ようとして――

拒まれても悲しみはすまい

これがわたしの食物なのだし

心のどこかには

「至上」が住んでいるのだから―― (中島完訳 *一部手を加えました)

この詩の冒頭に大文字で書かれた「その心」とは、心のどこかに住んでいる「至上」=「至高者」すなわち神さまのことでしょう。拒まれつつもその悲しみを糧として、いつか与えられる筈の「おはいり」というやさしい声を待ち続け、求め続けている彼女の言葉。それは非常に真実なものとして、約一世紀半後のこの時代にも、足元の灯火となるもののように思います。

エミリーが一生を過ごした黄色い家はエミリー・ディキンソン・ミュージアムとして保存されています。

※参考 ・絵本『エミリー』(マイケル・ビダード作、バーバラ・クーニー絵、掛川恭子訳、ほるぷ出版、1993年)

・詩集『対訳 ディキンソン詩集』(亀井俊介編、岩波文庫、1998年)

・ディキンスン詩集『自然と愛と孤独と』(中島完訳、国文社、1964年)ほか

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳