「いま、うちのおとうさんが、死んだよう」

1953年7月12日午前8時15分、西村久蔵は55歳の生涯を終えました。心臓の弁の故障を抱えての過労による衰弱に加え、10日には脳溢血で意識不明になりましたが、一旦回復。しかしその後「見るに耐えないほどの苦しみ(金田隆一)」を経て、召されてゆきました。

当時8歳だった娘の千草さんは、こう書いています。

父の亡くなりました時、私は小学校三年生でした。昭和二十八年七月十二日、日曜日でした。割に暑い日でした。

日曜学校に行きなさいと母歌さんに言われたのに、子どもたちは誰も行きませんでした。子どもなりに何かを感じていたのでした。容体が急変し、久蔵は体を起こそうとして倒れました。人々が呼んだり叫んだりするなかで、千草さんは父の手首の脈を探りました。

一生懸命動くところを探しましたが、どこもぴくぴくしているところがなく、

「ああ、死んだのだ」

と、涙が噴き出たのを覚えています。それが父との別れでした。四歳の弟江仁(こうじ)が外に飛び出し、道の真ん中で、

「いま、うちのおとうさんが、死んだよう」

と大声で叫んだことを、私は後で聞きました。 (『愛の鬼才』)

日曜日の礼拝の務めを終えて、小野村林蔵牧師が羽織袴で駈けつけました。小野村先生は「惜しいことをした。私が代ってあげたかった」と肩を落として涙をぬぐいました。

訃報は旭川にも届きました。旭川二条教会の礼拝に出席してそれを知った前川秀子さんは、帰宅して自宅療養中の息子正に報らせました。

綾子さんはその日に知ることはありませんでした。『道ありき』には、「七月十二日は日曜日だった。非常によいお天気の日で、臥ていても汗ばむほど暑かった」と書いています。その日はなぜか誰も来訪者がありませんでした。翌日、月曜日の昼休みには必ず来る越智一江看護婦も来ませんでした。綾子さんの病状を思って、「堀田さんには知らせないように」という、歌さんの配慮でした。そんなことは知らない試験室勤務の三国福子さんが来て、綾子さんの明るいのを見て言いました。

「あら、堀田さんは、西村先生のことをまだ知らないの」

先生の死を知るのには、それだけの言葉でじゅうぶんだった。

あまりのことに、わたしはそこが病室であることをも忘れて、子供のように泣いた。そこは四人部屋で、みんな重症の人ばかりだった。福ちゃんはおろおろした。 (『道ありき』)

みんなみんな、泣き叫ぶ子どもたちでした。「クリスチァンという者はね、ストーブのような存在でなければならないよ。ストーブは暖かくて、みんな傍に寄って来たくなるでしょう」と語りながら、そのとおりの存在であった〈おとうさん〉が死んだのですから。

喪えば、何もかも忘れて手放しで、子どものように泣くしかない、そんな大事な人を人生に持つ人は幸いです。余りにも圧倒的な愛に、その人は出会えたのですから。

噴き出す涙を留めることのできない、そのような大きな喪失の悲しみの経験をする人は幸いです。天を向いて泣きながら、その涙で養われて根を深くされてゆくのですから。

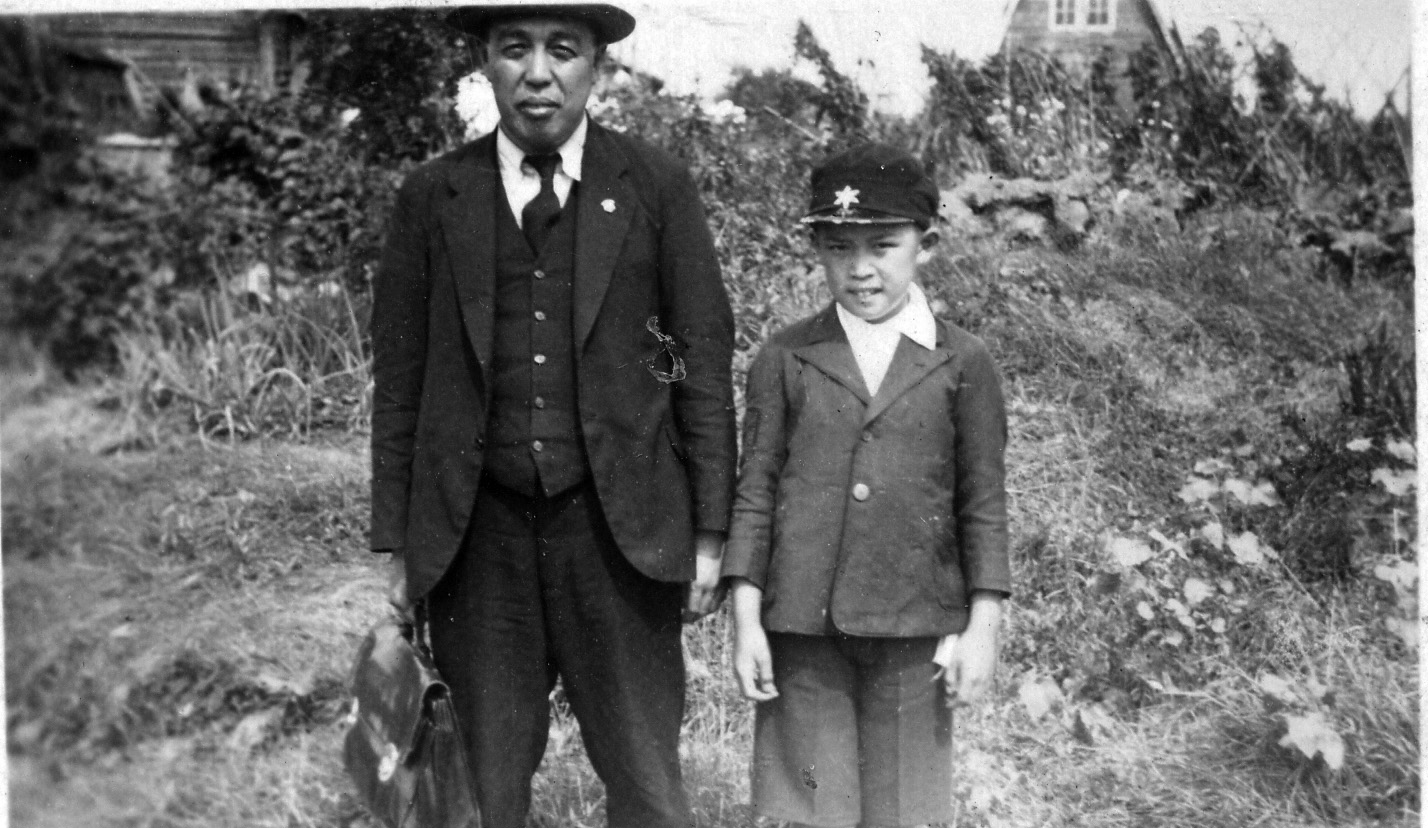

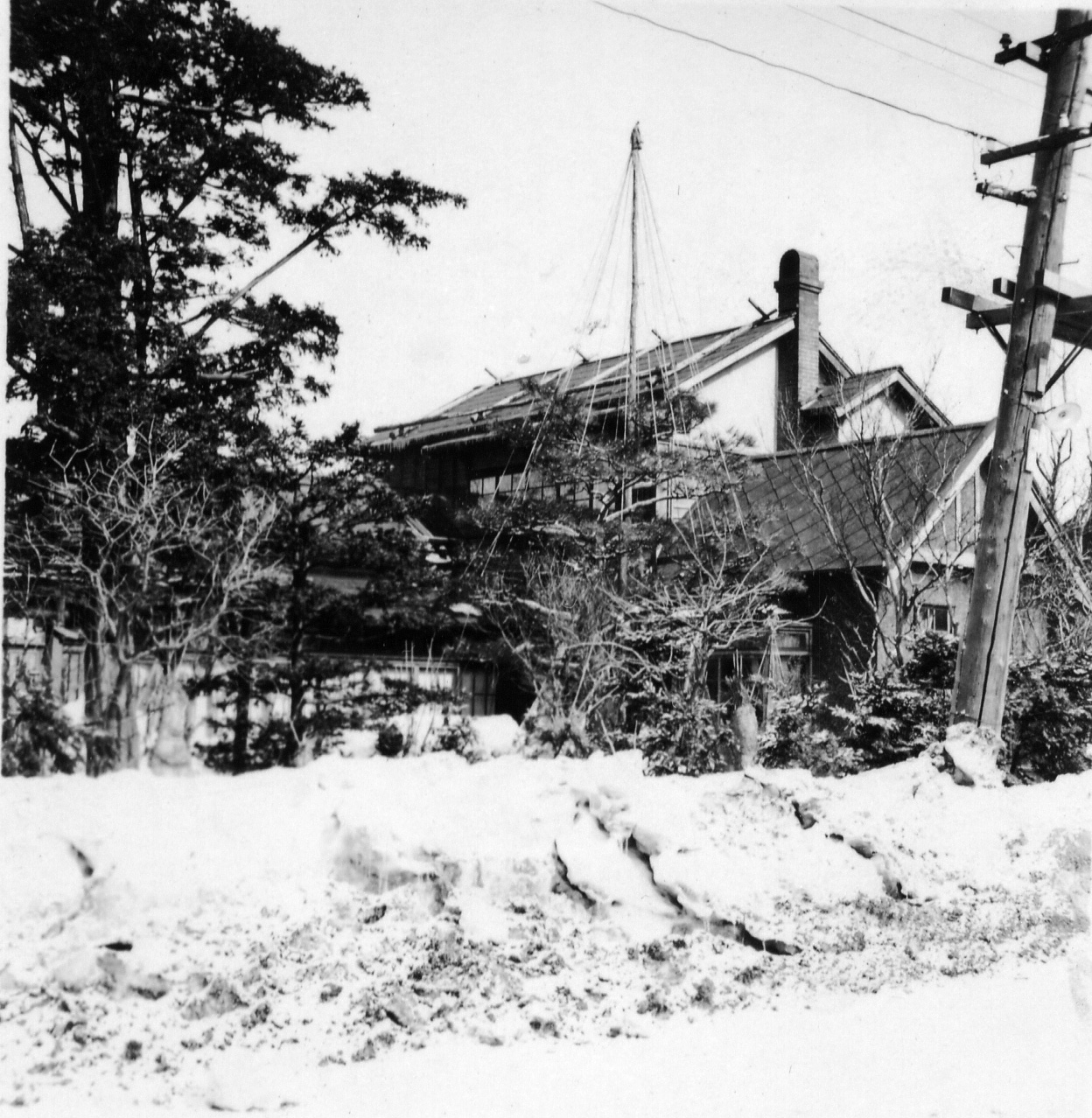

※写真、上は西村久蔵と息子洋平。下は札幌円山にあった当時の西村家。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳