千曲川のほとり ― 源三さんの坂城と小諸の柳澤さん

この連休は坂城と小諸に行ってきました。主な目的は坂城栄光教会での水野源三研究と『細川ガラシャ夫人』についての講演でした。

長野県上田市の隣、埴科郡坂城町にある坂城栄光教会は、戦後、宮尾隆邦先生が四国から郷里に帰って開拓伝道して、始まりました(日本キリスト教団的には、1947年伝道所設立を申請した時が教会創立ということになっています)。初期は宮尾先生のお宅を拠点に伝道がなされ、1950年には水野源三さんが洗礼を受けました。

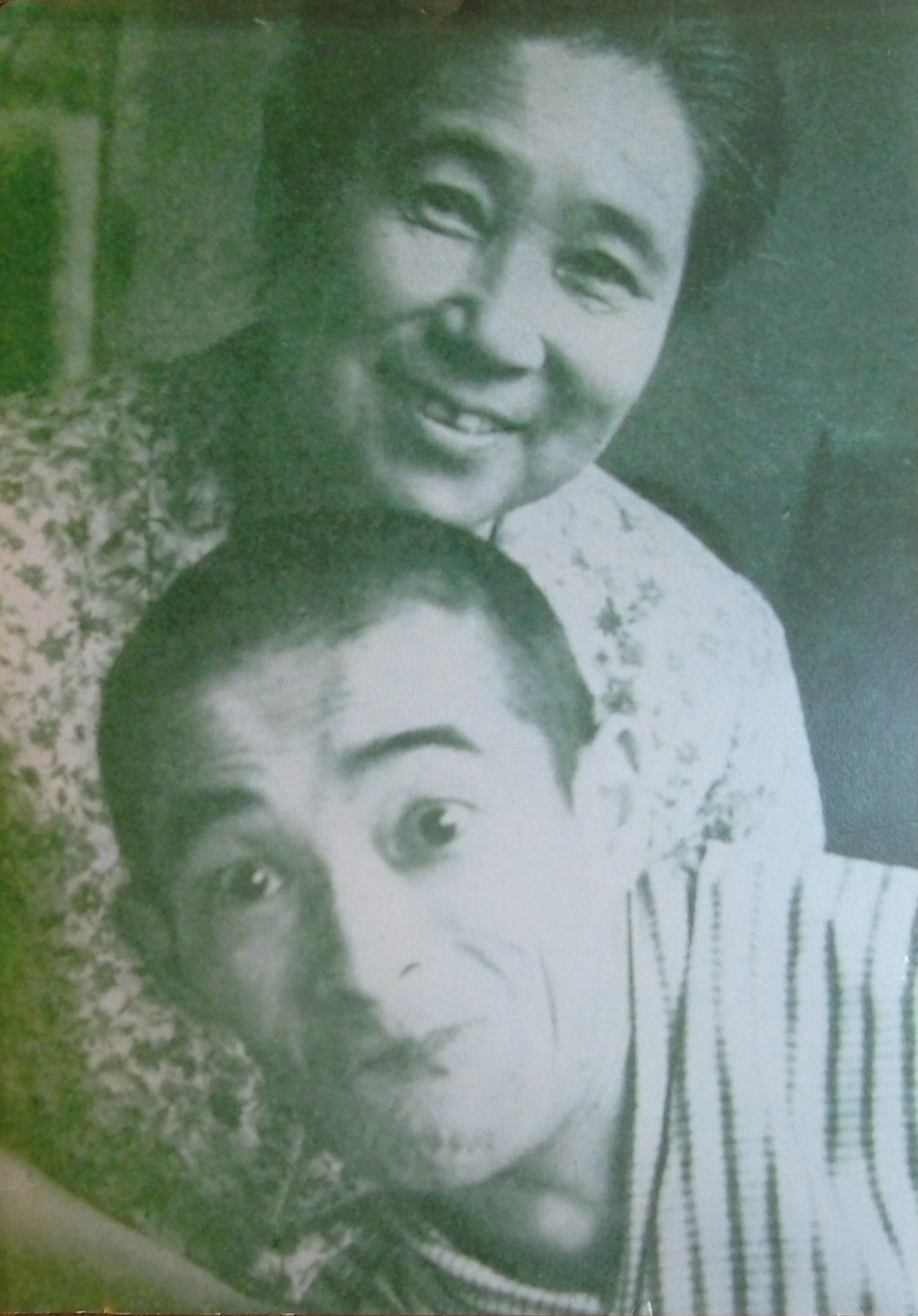

源三さんは1937(昭和12)年、この町に生まれ元気に成長しますが、戦後間もない9歳のとき赤痢の高熱による脳性麻痺で、首から下と言葉の自由を失いました。ご自身も脚に難病を持っておられた宮尾先生と出会い、50年に受洗。55年頃からは五十音表を使って瞬きで詩作を始め、75年に榎本保郎牧師らの尽力で第一詩集『わが恵み汝に足れり』が出版されました。以下全部で四冊の詩集が刊行されますが、84年、47歳で召天しました。

栄光教会は、1979年に宮尾先生が召されてから、約7年無牧師時代を通って、1986年赤松敬明先生が牧師として招聘され着任。土地提供の申し出を契機に会堂建設計画が進み、1995年現在地に現会堂が建設されました。2006年には、赤松牧師から溝口賢次牧師に交替しました。この溝口先生の時代の2010年秋に、町内の中心市街地コミュニティセンターで「水野源三さんに会いたかった三浦綾子さん」という題で私が講演させていただきました。この時は、坂城駅に降りた私の顔をじーっと見る女子高生がいるので、何だろう?この顔やっぱり不審かな?と思ってると、改札口を出て判明。駅に私の顔写真付きの大きなポスターが!この時は、町内あちこちにポスターが貼られて、全戸に有線放送で講演会の案内が放送されたので、びっくりしました。この時、長野県出身で日本キリスト教団出版局の伊東正道さんが聴いておられて、講演の抄録を、翌年3月に同出版局から出た『信仰のものがたり』の巻末に載せてくださいました。伊東さんとは、その後アシュラムセンターの榎本恵先生から依頼されて『水野源三精選詩集』を一緒に作ることにもなりました。伊東さんは現在、源三さんの妹久子さんによる貴重な証言の本を準備中です。

2012年に現仲野隆介牧師が栄光教会に招聘され着任。2013年秋にはこの教会の会堂をメイン会場に、三浦綾子読書会全国大会が開催され、この教会でも三浦綾子読書会が始まりました。

2012年に現仲野隆介牧師が栄光教会に招聘され着任。2013年秋にはこの教会の会堂をメイン会場に、三浦綾子読書会全国大会が開催され、この教会でも三浦綾子読書会が始まりました。

会堂に入ると正面奥左側に、水野源三コーナーがあり、ミニ文学館兼資料室兼ショップになっています。この教会では日曜日の礼拝のとき、毎回最初に源三さんの詩が一つ朗読されます。

私は1990年代の中盤頃から、福岡女学院短大、大学でのキリスト教文学の授業で水野源三さんを取り上げてその生涯と作品を紹介し、読んでいましたが、本物の源三さんが映っているビデオの映像を見ていた学生さんたちの食い入る顔と感動の涙は忘れられません。福岡女学院はミッションスクールでしたので、毎日チャペルの時間がありましたが、奨励(説教)の代わりに受講生と一緒に源三さんの詩の朗読をしたことも(八木重吉、星野富弘もしました)あります。数年前には非常勤講師を務めた旭川医科大学での「医療人間学」の授業でも紹介しました。

私は2005年から坂城通いを始めました。その頃長野読書会を主宰しておられた長野市の高橋さんご夫妻の家に泊めていただいて、しなの鉄道で往復しました。当時も今も、景色の美しさ、りんごの美味しさは変わりません。

水野源三さんの詩は、瞬きによって一字ずつ指示された言葉が、まず何かの紙切れなどに筆記され、その後母うめじさんや義妹秋子さんによってノートに浄書されて出来てゆきました。現在坂城栄光教会に所蔵されているノートは25冊。「元帳No.1」と記された箱には昭和42年から49年までの12冊、「元帳No.2」の箱には昭和50年から59年までの13冊が収められています。前半「元帳No.1」のノートは主にうめじさん(昭和50年3月に召天)の筆跡、後半の「元帳No.2」は主に秋子さんの筆跡で書かれています。後半のノートでは、ほとんどの作品が詩集に採録されていますが、初期の作品で詩集に採られているのは、ノートに記されたものの二割ほどかと思われます。「元帳No.1」の十二冊のノートはすべて第一詩集の原本、「元帳No.2」の1~6が第二詩集、7~9が第三詩集、10~13が第四詩集の原本となっています。

私の研究はとても非効率で、その中心は25冊の「元帳」(ノート)を全部ペンで、そのまま書き写すことです。ひたすら自分の手でノートに写すのです。そして、四冊の詩集と表記が違う所を点検して、注記してゆきます。自分の所有の詩集の方にも、何番のノートの何年何月何日かと、校異を注記します。コピーではなく、パソコンでもなく、ボールペンで一字ずつ写すことを通して、うめじさんの温かい息遣い、秋子さんの優しい心、編集のための赤を入れた高橋三郎先生の慈愛の眼差しを感じながら、その奥に源三さんの澄んだ声を聴こうとするその時間は、清い至福の時です。

今年はコロナ禍のために、千曲読書会や上田の教会での奉仕もなくなり、坂城栄光教会での講演のみでしたので、源三さんのノートとじっくり向き合う時間を久しぶりに多く持つことが出来ました。その私に四泊の宿を提供し、食事と駅までの送迎をしてくださったのは千曲読書会の柳澤己喜男さん、和子さん夫妻。己喜男さんとは最初長野福音教会での講演会でお会いし、次は東京目黒の聖契神学校で礼拝のご用をさせていただいたときにお会いし、そして東御市で始まった千曲読書会でお会いしました。今回お伺いした時もお勉強中でしたが、それは正教師になる試験のレポート作成をなさっていたのです。つまり己喜男さんは三浦綾子を用いてくださる牧師先生にもうすぐなる方なのです!そして、お二人がお住まいの家は古民家を改装した広くて快適なお宅で、そこをいろいろに用いて欲しいというご希望をお持ちです。既に音楽関係の方の宿泊や、練習にも使われているようです。千曲川のほとり、小諸の田園地帯の中の閑静な場所で、ゆっくり祈ることもできます。和子さんの作ってくださる食事も、豊かでヘルシーでとっても美味しいです。

千曲読書会に、どうぞ一度おいでください。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳