それでも人生にイエスと言う ー フランクルの思想

今日9月2日はV.E.フランクル(Viktor Emil Frankl 1905-1997)の命日です。

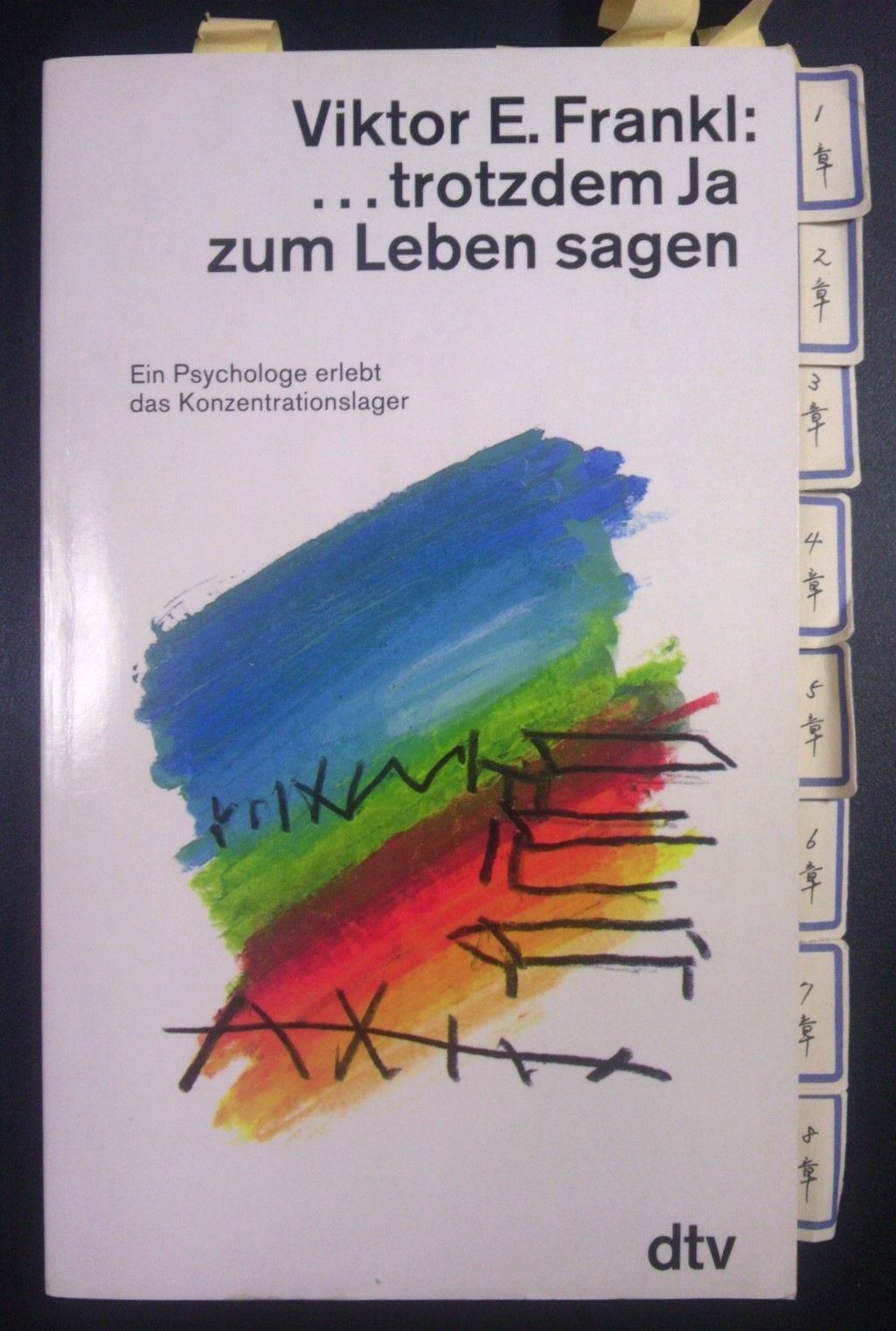

ウイーンのユダヤ人家庭に生まれたフランクルは、ウイーン大学でフロイトらに精神医学を学びました。1941年(36歳)、ナチス当局より出頭命令が来て、一年間ウイーンのユダヤ人病院の精神科に勤務したのち、翌年9月にフランクルは収容されました。その直前にアメリカ亡命のためのビザを手に入れたのですが、両親や結婚9ケ月の妻を置いて行くことはできなかったのです。このとき書いていた原稿が『医師による魂の癒し』(邦題『死と愛―実存分析入門』)。最初に送られたテレージエンシュタットの収容所で父が死亡、二年後フランクルはアウシュヴィッツに移送されました。1944年10月、アウシュヴィッツに着いた夫妻は分けられ、フランクルはダッハウへ送られ、妻はベルゲン・ベルゼンに送られて殺されました。母と兄もすでにアウシュヴィッツで亡くなっていました。『夜と霧』はアウシュヴィッツ到着から終戦による解放までの約半年間の収容所体験の記録です。戦後フランクルは精力的に著作活動を始めました。『夜と霧』(1946・ウイーン)は約40の言語に翻訳され、1000万部、日本だけでも100万部が出て、20世紀で最も重要な書物の一つと言われています。フランクルは1955年よりウイーン大学教授を勤め、人間が持つ存在の意味への意志を重視し心理療法に生かす“ロゴセラピー”理論を確立しました。他の著書に『死と愛』『精神医学的人間像』『識られざる神』(以上みすず書房)『それでも人生にイエスと言う』『フランクル回想録』『宿命を超えて、自己を超えて』(以上春秋社)ほかがあります。

フランクルはこう書いています。

カント以来、ヨーロッパの思索は、人間本来の尊厳についてはっきりした見解を示すことができました。カントその人が定言命法の第二式でつぎのように述べていたからです。

「あらゆる事物は価値をもっているが、人間は尊厳を有している。人間は、決して、目的のための手段にされてはならない。」(フランクル『それでも人生にイエスと言う』)

けれども、近代の経済産業構造のなかで、労働する人間は自分の尊厳を奪われて、単なる手段にされてしまいました。人間とその生きる力、労働力が経済活動という目的のための手段になっていったのです。そして第二次世界大戦が始まると、人間とその生命が、死のために役立てられるまでになりました。そして、強制収容所が建設されました。収容所では死刑宣告された人間の生命さえ最後まで徹底的に利用されたのです。

強制収容所では、私たちは、「スープをやる値うちもない」といって非難されることさえしばしばでした。そのスープはといえば、一日に一度きりの食事として与えられたものでした。しかも私たちは土木工事を果たして、その経費を埋め合わせなければならなかったのです。(略)

さて、私たちの生命がスープの値うちもなかったように、私たちの死もまた、たいした値うちはありませんでした。つまり、私たちの死は、一発の銃弾を費やす値うちもなく、ただシクロンB(*青酸入り殺虫ガス)を使えばよいものだったのです。

おしまいには、精神病院での集団殺害が起きました。ここではっきりしたのは、もはやどんなみじめなあり方でも「生産的」ではなくなった生命はすべて、文字どおり「生きる価値がない」とみなされたということです。 (フランクル『それでも人生にイエスと言う』)

フランクルは人間が生きる価値とは何か?と問いました。徹底的に問い思索しました。そして、以下のように考えました。

人間の人生上の価値には三つのものがあります。美味しいものを食べたり美しい景色を見たりうっとりするような音楽に酔いしれたりといった、良きものを享受する喜びとして得られる体験的な価値、創造的な或いは社会的な価値のある仕事を達成する喜びとして与えられる創造的な価値、そして、もう一つが人生から与えられる問いに対して誠実に答えようとするところに生まれる態度的価値です。

この三つの価値のうち、第一、第二のものは外的な条件によって奪われやすいものでもあります。でも第三のものはそうではありません。なぜなら問いは、たとえ身体的あるいは社会的な機能を奪われたとしても、終わることがないからです。第一、第二のものを求めて生きていると、人はそれらの価値を獲得できない状況になると絶望してしまいます。それは“もうこの人生に期待できない”と結論を出してしまうからです。それは人が人生を自分の欲求のために、“まだ、どう、使えるか?”を問うているからです。しかし、それでは行き詰まりは打開できません。転換が必要なのです。フランクルはそれを「コペルニクス的転換」と呼びました。

あるとき、生きることに疲れた二人の人が、たまたま同時に、私の前に座っていました。それは男性と女性でした。二人は、声をそろえていいました、自分の人生には意味がない、「人生にもうなにも期待できないから」。二人のいうことはある意味では正しかったのです。けれども、すぐに、二人のほうには期待するものがなにもなくても、二人を待っているものがあることがわかりました。その男性を待っていたのは、未完のままになっている学問上の著作です。その女性を待っていたのは、子どもです。彼女の子どもは、当時遠く連絡のとれない外国で暮らしていましたが、ひたすら母親を待ちこがれていたのです。そこで大切だったのは、カントにならっていうと「コペルニクス的」ともいえる転換を遂行することでした。それは、ものごとの考えかたを一八〇度転換することです。その転換を遂行してからはもう、「私は人生にまだなにを期待できるか」と問うことはありません。いまではもう、「人生は私になにを期待しているか」と問うだけです。人生のどのような仕事が私を待っているかと問うだけなのです。(フランクル『それでも人生にイエスと言う』)

この転換を経たときには、人は人生が出す問いに答えればよいのです。私たちが「生きる意味があるか」と問うのは、はじめから誤っているのだとフランクルは言います。私たちは生きる意味を問うてはならないのです。人生こそが問いを出し私たちに問いを提起しているからです。私たちは問われる存在なのです。私たちはそのときそのときに出される具体的で多分一回的(唯一)な「人生の問い」に、今、ここで答えなければならない存在なのです。生きることは問われることであり、生きていくことは責任を担って答えることなのです。人生からの問いに応答することによって、人生が差し出してくれる意味を満たしているとも言えます。こう考えるとどのような未来も怖くありません。現在がすべてであり、その現在は、人生が私たちに出す常に新しい問いを含んでいるからです。

このフランクルの思想はサルトルやカミュ、あるいはカール・バルトなどの実存主義思想に近いものですが、それはまた『塩狩峠』の線路に飛び込む永野信夫や「試練だと受けとめて立ち上った時にね、苦難の意味がわかるんじゃないだろうか」と言う『続泥流地帯』の拓一など、三浦綾子文学の多くの人物たちにも重なるものが多いことが、お分かりいただけるでしょう。“にもかかわらず”応えて踏み出すことは、少しも怖いことではないどころか、もっとも充実した生の喜びをもたらしてくれるものなのです。

つまり、満たされるべき意味、出会うはずのもう一人の自分、自分自身を差し出すべき理由、あるいは愛する人に向かって生きて初めて、人は人間として生きられるということである。人間存在のこの自己超越性を人が生きぬくその限りにおいて、人は本当の意味で人間になり、本当の自分になる。そして人がそのようになるのは、自分自身を自己の実現に関与させることによってではなく、むしろ逆に自分自身を忘れること、自分自身を与えること、自分自身を見つめないこと、自分自身の外側に心を集中させることによってなのである。(「意味への意志」『〈生きる意味》を求めて』)

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳