奇跡がないとしたら ― 前川正とリルケ

リルケ(Rainer Maria Rilke 1875/12/4-1926/12/29)はプラハ生れのドイツ語近代抒情詩を代表する詩人です。青年期に二度ロシアへ旅行して、その自然や民衆の素朴な生活や信仰に感銘を受けて、短編集『神さまの話』(1904年)、『時祷詩集』(1905年)を発表しました。1901年に結婚し、翌年単身パリに出て彫刻家ロダンに傾倒して一時秘書を務めました。妻クララに当てた書簡ではパリで見たロダンやセザンヌなどの美術についての豊かな思索が見られます。ロダンの影響により、言葉による造形の自覚を深め、『形象詩集』(1902年)でみせた境地を『新詩集』(1907年)で完成させつつ、散文においても『ロダン論』や、人類の危機をパリの街に象徴的に見ながら思索した小説『マルテの手記』を書きました。その後第一次大戦時の応召、北アフリカ、スペインへの放浪などの苦悩の時期を経て人間存在の内面を深く洞察して歌った『ドゥイノの悲歌』(1923年)と『オルフォイスへのソネット』(1923年)をスイスで書き上げますが、26年薔薇の棘が刺さったことから急性白血病の症状が生じ二ヶ月で死去しました。(参考:百科事典マイペディアほか)

前川正はリルケの代表作である『マルテの手記』と書簡集(こちらはドイツ語で、自分で訳してもいたようです)を愛読していました。

前川は、『マルテの手記』に主人公マルテが「淋しくてならぬ、悲しくてならぬ時は」博物館に行ったと書かれているのに倣って、自分も悲しいときには図書館に行くのだと綾子宛の手紙に書いています(『生命に刻まれし愛のかたみ』p.30)。同じ内容の文章は『道ありき』にも、出てきます。

マルテ=リルケの孤独と思索の営みの姿勢を、前川はあるべき態度として学び倣おうとしていたようです。前川が、悲しみ悩み淋しくなる日に、向かう先は図書館と、春光台でした。リルケがパリでしたように人類と社会と時代を深く見て捉えること、人間というものを思索しつつ自己を見つめること、そういった精神の営みの基本的な学びを、リルケの『マルテの手記』から、前川はしたようです。

他方、リルケの書簡は堀田綾子との交際において、一つの模範となったものであったようです。それは宮本顕治と百合子の往復書簡『十二年の手紙』と共に、二人の(特に前川にとって)書簡の往復の手本となったものだと言えるでしょう。実際に前川は「リルケは未知の一女性へも、実に心にあふれた精一杯の手紙を書いています」と書き、「私はそれほど為になる(?)よい手紙を書いているだろうか……」(『生命に刻まれし愛のかたみ』p.30)と書簡の中で自問してもいます。

リルケの書簡は、ロダンへの手紙を除くその多くは女性を相手に書かれたもので、孤独、哲学的思索、詩論、恋愛、絵画や彫刻などについての芸術論、神と自然、宇宙観など、様々な豊かな内容が身の回りの季節や事物の記述と共に、みごとな散文で書かれたものでもあり、そして、リルケ自身が、それを通して言葉と文章の学びをなし、また対人格的な向き合いの学び、人格への愛の学びをしたものでもあったと思われます。

前川正は日記にこう書いています。

Rilkeの書簡集を読んでいると――講演の直後、ヘラーがおまえの手紙を渡してくれた。夜になってやっと落ち着いて、僕はそれを読んだ。実にいい手紙だった。これから毎日読み返すことにしよう。万につけて、おまえはなんとみごとに感じ、話すのだろう。おまえという人は、けっして性急な感じかたをしない。感情が熟れたとき、はじめて物を感じる。夜中にやっと独りになった時、おまえが物のすべてを考え、感じ、信じつくすのを知って、僕はどんなに楽しかったことか、おまえにも想像がつくまい。

というのがあった(p.19)。

“おまえ”を“綾ちゃん”に代えてみたら、私の気持の幾分かは現われる……。(1950年5月30日『生命に刻まれし愛のかたみ』p.151)

何かを感じ捉えるときにあるべき“熟成”という過程の重要性を見ていると共に、導き手の前川が弟子としての綾子に何を期待し、また、どのように育って欲しいと思っていたかが分かる文章(引用)です。“熟成”は三浦綾子が『果て遠き丘』などで語る重要なキーワードでもあり、また作家としての彼女の創作方法にも関わるものでした。

1949年11月22日の綾子への手紙では、前川はこんな風に書いています。

「リルケの書簡集は、私は一冊しかないのです。(略)『リルケ』と一婦人との往復書簡、原文を持っており、昔訳したのがあります。昭和十九年ですから、もう五年前になるのでしょうか?私が毎日2pagesずつくらい訳してきたものです。わけのわからぬ文章になっています。今ならもう少しわかりやすく翻訳されると考えてますがね。そのうちにお貸ししましょう。とにかくリルケの手紙は良いです。彼がその中に書いてます。私の訳文ですから、そのつもりで補足して読んでください」

“図にのって書いて参りましたが、私あてに書かれた貴女のお手紙は、別人にではなくまさに私に当てて誠心で書いて下さったものですから、私の方もいい加減なことをしたり書いたりはすまい、むしろこの来信(文通)による本当の実際の感じを申し上げようと思った次第です。……私は文通というものを、交わりの一つの方法、最も美しく豊かな一手段であると考える古風な人間なのです”等々。そして「私の仕事(詩作)は文通をさまたげて返事を失礼することがあるが、友人との文通が詩作よりももっと高い価値があると考えているのです」等。「貴女が望まれるなら、私達の結合と文通もこのようなものでありたいものです」と、未知の、子供を一人かかえ、生活に悩み訴えた一中年婦人(未亡人?)への返事に書いています。(『生命に刻まれし愛のかたみ』p.42)

前川が、この書簡集を毎日少しずつ訳すという仕方でまさに熟読していたこと、そしてそれを通して文通を最も重要でかつ美しく豊かな交わりの手段として用いようとしていたことが読み取れます。そして、それを前川自身もどんな仕事よりも大事なものとして考えて、まさに綾ちゃんが望むなら「私達の結合と文通もこのようなものでありたい」と提案していたのです。前川が、晩年に綾子との往復書簡を刊行する手立てはないかと考えていたことが、『生命に刻まれし愛のかたみ』の前書きなどに記されていますが、彼にとってそれほどに、綾子との手紙の往復は、あらゆる仕事にまさって、重要な価値あることであったと、言うこともできるでしょう。このようにリルケが女性たちと交わした手紙は前川が綾子と交わって行くための基盤になっていたことが良くわかります。

三浦綾子も痛恨の思いをこめつつ書いていますが、前川正の淋しさはまず自らの命の短さの自覚によるものでした。リルケはその彼に、よって立つ思索の手摺を与えてくれるものだったのでしょう。前川は一人で目くらむような流れのほとりに立たねばならなかったのです。そこで見込みのないように見える闘いを一人で始めなければならなかったからです。奇蹟がないとしたら、絶望的でしかない闘いを。

リルケが説く愛の姿は、愛されることを自ら願わず、相手に自由な歩みをさせようとするところへ向かうものでもありました。前川はリルケの神観や恋愛観にも影響を受けているようですが、これについては更に精緻な研究が必要です。今日は入り口のみ。三浦綾子は当然前川から奨められてリルケをいくつかは読んだと思われますが、『わが青春に出会った本』にはリルケの著作は挙げられていません。

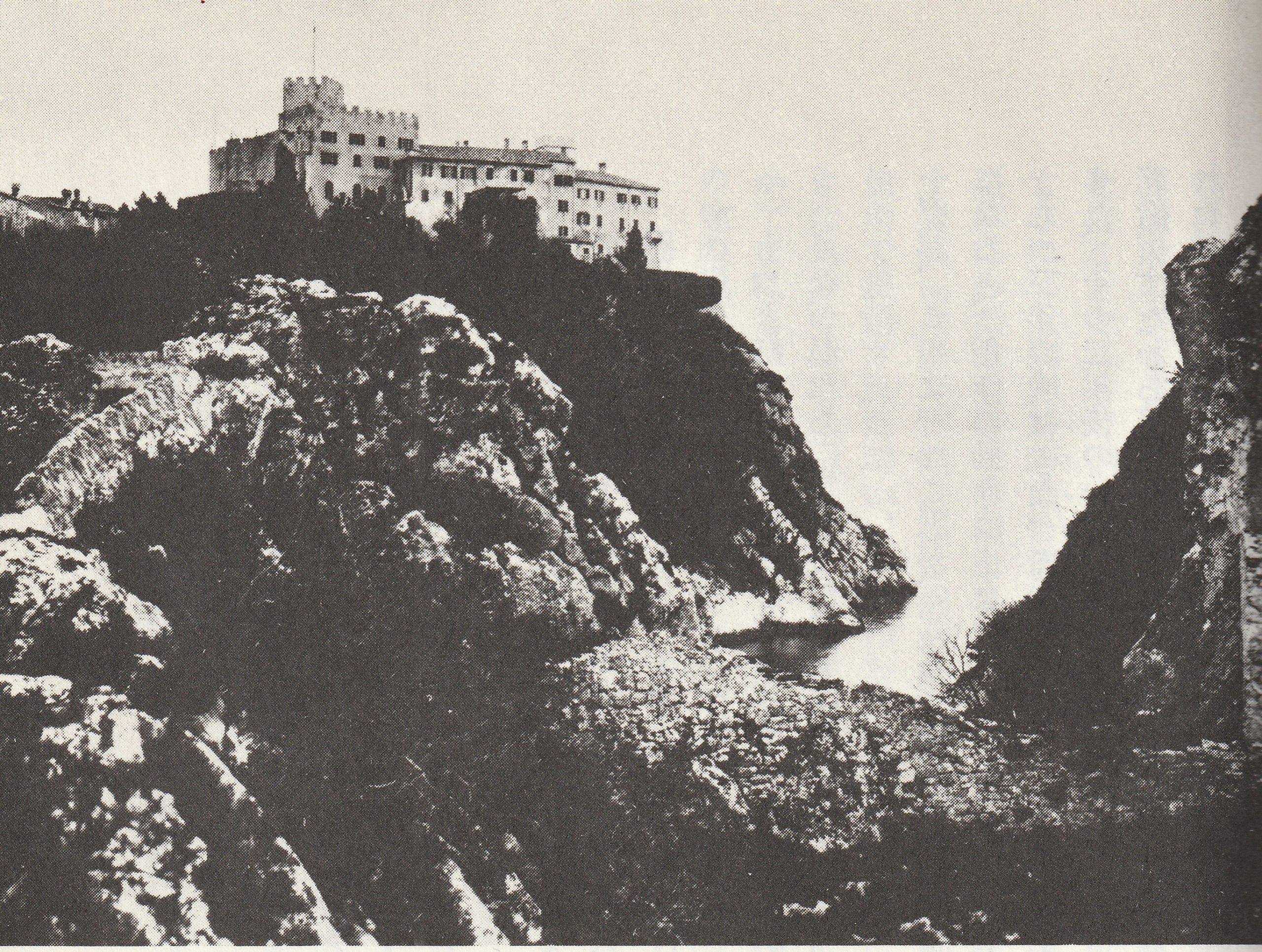

(芸術における闘いは)「見込みのないものでしょう、もしも ―― 奇蹟が無いとしたらです。しかし奇蹟によってこそ、芸術もやはり本来の芸術になるのです。決して私たちによってではありません。私たちによってではないのです」リルケ(1922年2月19日付書簡) ※下は『ドゥイノの悲歌』の創作の舞台となったドゥイノの城

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳

榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳