「枯木に花も咲くからなあっ!」-大正15・11・18復興反対集会の拓一

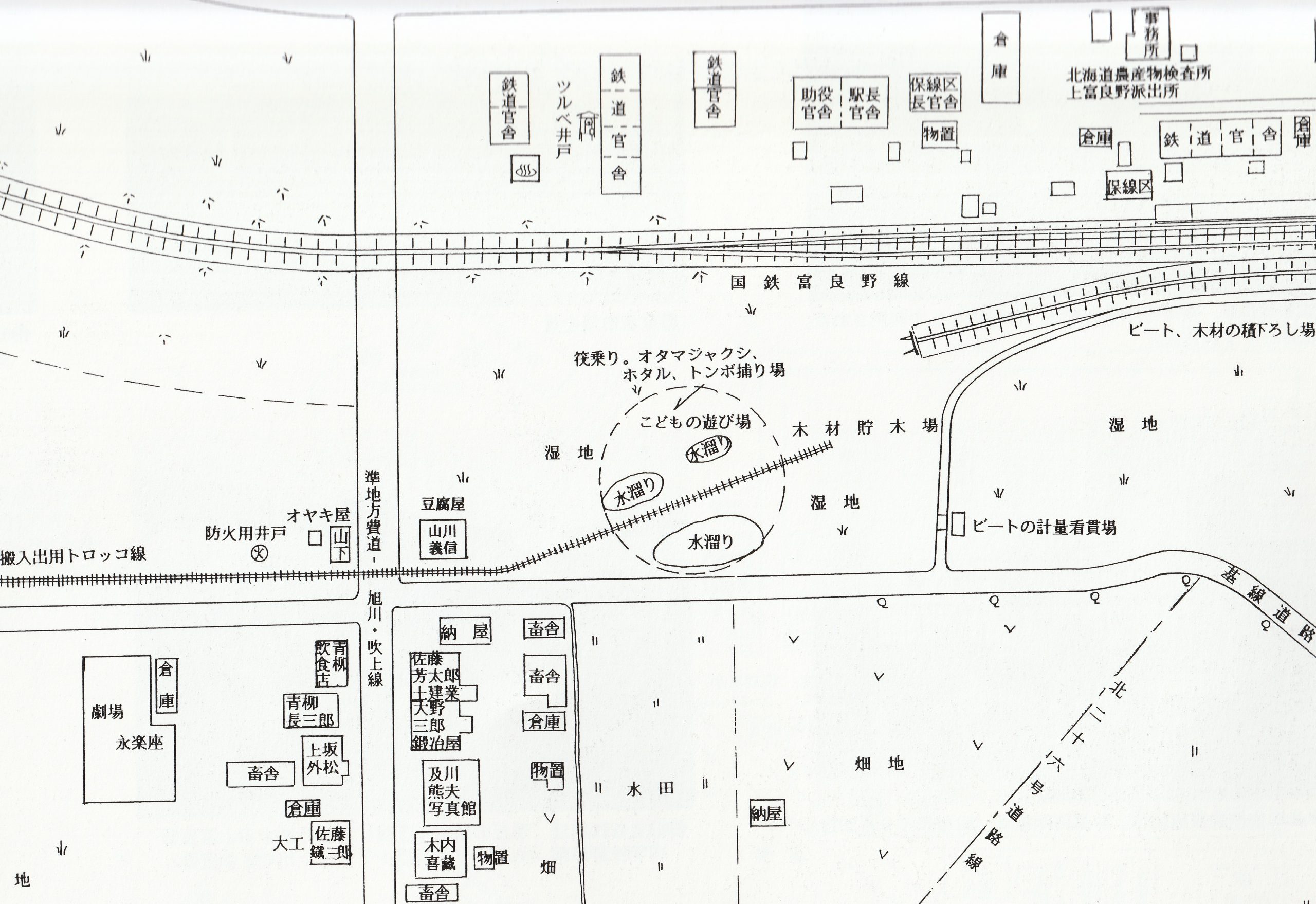

1926(大正15)年11月18日、「十勝岳爆発による泥流罹災地は絶対復興の見込なく、多額の費用を投ずるは無意味に国費を放棄するものである」と主張する復興反対期成会(会員約15名)によって、上富良野村市街地で村民大会が開かれました。会場となった三共座は大正時代に栄えた共楽座が経営不振になった後を引き継いだもので、後に新築されて永楽座、更に上富良野劇場と名前を変えてゆきます。現在の上富良野町本町三丁目にありました。『上富良野百年史』には、この日の反対集会は「共楽座」で開かれたと書かれていますが、三浦綾子は「三共座」としています。『かみふ物語』に収録された和田松ヱ門さんの文章には「上富良野劇場」(いちばん最近の呼び名という意味で使っています)で反対集会はあったとあり、実際に25歳の和田さんも参加したと書かれていますから、下の昭和11年の地図にある「永楽座」の場所に「三共座」または「共楽座」もあったと分かります。名前が「三共座」に変わったのが何年何月なのか微妙な感じですが、緞帳の描写などから、三浦綾子は「三共座」になったばかりの頃として設定しているようです。

この日の反対演説の主な弁士は旭川方面から来た雄弁家で、同会に雇われた者たちでした。復興反対については、復興の困難や村が負う借金の問題だけでなく、吉田貞次郎村長が自分に関係のある商人に暴利を計っている、義捐金の分配にも疑わしい点があるとも主張するもので、政治権力を奪おうとする闘争でもあったようです。しかし、その点については監督官庁においての調査の結果、公務上何等の不正も事実はないとじきに判明しました。

三浦綾子は『続泥流地帯』の「雲間」の章でこの11月18日の「上富良野起債反対同盟主催による村民大会」を描いています。

その日、雇われて旭川から来た弁士たちは次々に壇に立ち、弁舌をふるいました。ある者は「かの泥流地帯は、百万の金を以ってしても、復興は不可能なの」に、それを強行しようとする吉田村長には胸算用があるはずだとし、また次の弁士は、枯木に水をやり、死人に薬を飲ませるのは狂人であり、「泥流地帯を復興するということは、実にこれに似た愚行狂態」だと語りました。耕作は兄の拓一と違って復興には疑いを持っていましたが、どの演説にも共感はできませんでした。「どの弁士たちも、真に被災者の立場に立っていない」「言ってみれば、損はしたくないという結論が先に立っている」と思いました。

会が終わりに近づいたころ、前方にぬっと立ち上った作業衣の男がいました。

「ぼくはあんたがたと少し意見がちがう」

語り始めたのは、耕作の兄の拓一でした。

「ぼくは、命をかけて復興する……」

と拓一が言いかけると、「阿呆っ!」と怒号が飛びました。

「そうだ、ぼくは阿呆だ。だが阿呆の話も少しは聞いてくれ」

それから、拓一は祖父母と妹が泥流に流され、それを助けようと飛び込んだ体験を語りました。

「三十年前、一本々々の木を伐り倒し、あの土地を肥沃な畠に変えた祖父母たち、その苦労を思えば、ぼくは、復興せずにいられないんだ!」

耕作は、復興反対者の大会に来て、堂々と意見を述べる兄の姿に身の震えるような感動を覚えました。場内は騒然となり、収拾がつかない状況になりました。その中で拓一は仁王立ちになって微動だにしませんでした。司会者が仕方なく迷惑そうに「では、なるべく短めに」と言うと拓一は語りました。

「ぼくは、命をかけても復興する。一応の科学的調査も進んでいることだから、ぼくはこれを暴論だとは思わない。(略)ぼくは断じて、あの土は枯木ではないと信じている」

「枯木だぞおっ!」というやじと「枯木に花も咲くからなあっ!」という声援とが交錯しました。拓一は、金をつぎ込む復興は無駄であり国の大損失だと言った人がいたが、再び土が息を吹き返すならば、百年千年の後まで米を稔らせていくにちがいない、それは日本の大きな利益であり損失にはならないと思う。長い目で見てはもらえないだろうか、と語りました。

集会が終わり人の波に押されながら、耕作は、泣けて泣けて仕方がありませんでした。拓一の勇気と真実に胸を打たれたのでした。拓一をほめる声、今まで復興反対だったが考え直そうと思うと語る声も聞こえました。そばにいた節子も泣いていました。

拓一が、阿呆になっていのちがけで信じて復興に尽力すると宣言したとき、人の心が変わり始めます。それはまず誰よりも弟の耕作であり、「石村さん。あなたがた兄弟って、ほんとうにすばらしいわね。ほんとうに」と言って泣いていた節子でした。歴史的事実として、この劇場がこの日「共楽座」だったのか、既に「三共座」になっていたのかは、分かりませんが、拓一と耕作と節子、この「三」人がこの時からはっきりと「共」に生きる者になってゆく「座」であったことは確かなのだと思います。

「損はしたくない」という考えが多くを占めていても、一人の人が阿呆になって、いのちがけで信じて働くと宣言するとき、人の心は変わり始めます。一緒に阿呆になろうとする人が生まれるのです。これはいつも変わらない不思議な原理です。『塩狩峠』でも『道ありき』でも『愛の鬼才』でも『ちいろば先生物語』でも『銃口』でも、三浦綾子はくり返しその幸せな「阿呆」の連鎖と感染拡大を書いた人でした。三浦綾子読書会もそのようにして成長してきました。西村久蔵は札幌商業で生徒たちに「感激なきところに人生なし」と教えましたが、「人生」を“LIFE”(いのち)と読み換えれば、「感激があるところにこそ本当のいのちがはじまる」とも言うことができるでしょう。こうして、“にもかかわらず愛し、にもかかわらず信じ、にもかかわらず働く”と宣言した拓一の姿は、「生きることは馬鹿くさい」というニヒルに傾いていた耕作にいのちを注ぎ、自分の生まれを呪い絶望していた節子に希望を与え、災害の余りの凄惨さに絶望して(政治闘争のためでなく)復興に反対していた人々の枯れた心にも復興への希望のつぼみをつけさせました。

花咲爺のようなこの日の拓一の姿は、実在の吉田貞次郎村長を中心とした当時の上富良野の人々の姿であり、だから、死んだはずの上富良野の土にも、そのときいのちが注がれ始めたのだと思います。

※参考:『かみふ物語』『十勝岳爆発災害志』『上富良野百年史』『ふるさと上富良野』ほか。写真は一番上が上富良野開拓記念館(旧吉田貞次郎宅)、下は拓一や耕作が学んだ「日進小学校」のモデル日新小学校の校章(泥流後に再建された同小学校で)。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳