いのり-阿南慈子さんと子どもたち

私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。(第二コリント4章18節)

阿南慈子(あなみいつこ)さんという女性とその子どもたちのことを紹介します。阿南慈子(旧姓奥村)さんは1954年11月7日、京都のクリスチャンの家に生まれました。父の名は奥村光琳。『ちいろば先生物語』の中に、榎本保郎の信仰の導き手となる戦友して登場してきます。この奥村光琳が慈子さんのお父さんです。綾子さんと光世さんは、『ちいろば先生物語』の取材を通して慈子さんと出会ったと思います。

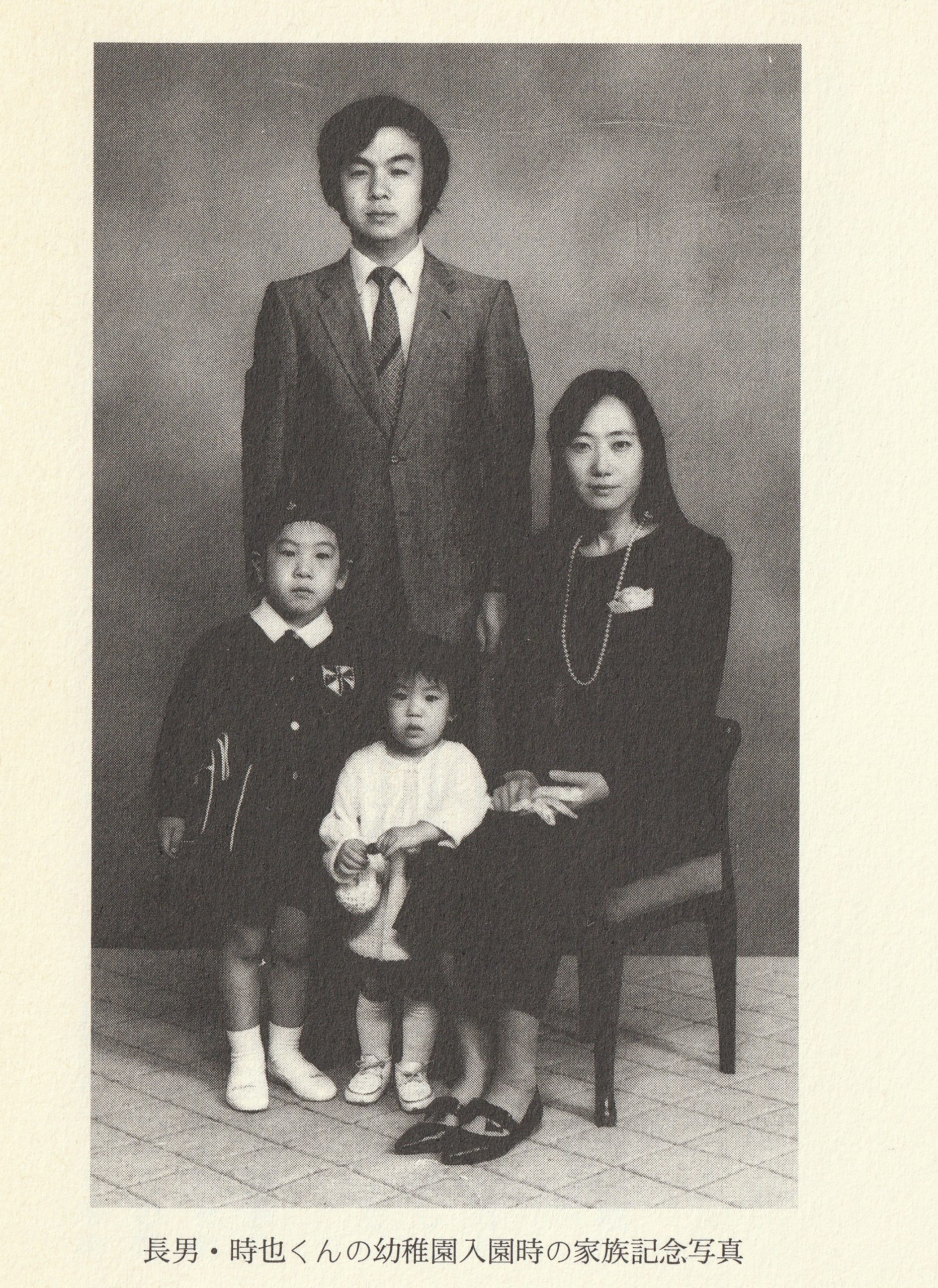

慈子さんは、1980年26歳で阿南孝也さんと結婚。二年後長男時也(ときや)君、更に二年後長女七星(ななせ)ちゃんが生まれました。ところが1985年31歳で、慈子さんは多発性硬化症(MS)を発病します。多発性硬化症(MS)は神経細胞の電気信号が伝わらなくなる病気で、体中の器官が動かなくなってゆきます。33歳で両目失明、その後も病状は進んで、手足の不自由はもちろん気管切開をしなければならなくなって、話すことも難しくなりました。そんななかで慈子さんは、童話集『もぐ子とおにいちゃん』、エッセイ集『神さまへの手紙』などを出されました。光世さんは1999年に綾子さんを天に送ったあと、ほど経ない時期に大阪で講演があり、その時に慈子さんをお見舞いしました。そして慈子さんは2000年12月に天国に帰ってゆかれました。

以下に紹介するのは長男の時也君が1993年、小学校三年生の時に書いた作文です。

ぼくの家族 三年 阿南時也

僕の家族は四人います。ぼくと妹とお父さん、お母さんです。妹の七星は、僕と同じ小学校の二年生です。お父さんは洛星中学校の先生をしています。お母さんは、ぼくが三才のときからずっと病気で、入院や退院をくり返しています。

お母さんの病気は「多発性こう化しょう」という名前です。お母さんは、手は少しだけ動きますが目は見えません。それにせなかが悪いので歩けません。

お母さんが退院して家にいられる時は、みんなでお母さんの手伝いをします。ぼくと妹は、お母さんにお茶を飲ませてあげたり、車イスを押して庭に連れて行ったりします。お父さんは、お母さんをベッドに移したり、車イスに移したり、食事を手伝ったりします。

お母さんはいつもとってもやさしいです。今もお母さんは府立医大病院に入院していますが、ぼくたちがお見まいに行くと、大喜びで、

「時也、七星、来てくれたの」

と言って、にこにこしてくれます。

お母さんが家にいられる時は、一しょにねながら、いろいろな話をしてくれます。ぼくも学校のことや友達のことなど、いっぱい話をします。だから、お母さんが入院している時はとてもさびしいです。

ぼくは、お母さんが家にいないときさびしいですが、お母さんはどう思っているかなと考えたことがあります。ふつうのお母さんなら、子どもが帰ってきたら、「お帰り、宿題は。」とか言って、おやつを出したりしてくれるけど、それができないお母さんは、とっても悲しいだろうなあと思います。

お母さんは、ぼくに、

「いつも夢の中で、時也の夢をいっぱい見るよ。でも、二才の時也、三才の時の時也だけどね」

と言っていました。目が見えるようになって、今のぼくや七星の顔を見たらびっくりするだろうなと思います。早くそうなってほしいと思います。

お父さんは、朝早く起きて、みんなの朝ごはんのしたくをしたり、洗たくをしてから仕事に行きます。えらいなあと思います。

お母さんが最初に入院した時、七星はまだ一才でした。だからぼくよりもっとさびしいはずです。でも、いつも明るく、おもしろいことを言って、ぼくやお母さんをよくわらわせます。きゅうりをきざんだり、洗いものもできます。たいしたものだと思います。

ぼくは、これからも、もっと家の手伝いをしようと思います。そして、何よりも、お母さんが喜ぶことをしたいと思います。

妹の七星ちゃんははじめ「神様なんか意地悪だ。ママの病気を治してくれない」と言っていました。ところが、ある日のこと、七星ちゃんが慈子さんのベッドにもぐり込んで来ました。そしてポツンと一言「ママ、ごめんね」と言いました。「どうしたの?」と聞くと、「この前七星は、もし自分が大人になって子どもを産んでから、ママみたいな病気になって寝ていたとしたら、どんな気持かなと考えたの。そしたらママの気持が良く分かった。あんなこと言わへんかったら良かったとか、もっとこうしたげたら良かったとか。その人の気持になって考えてみるという、こんな当り前のことが七星には全然出来ていなかった。一回もしたことなかった。ママごめんね」としみじみ言いました。そしてその続きに声に出して〝七星の祈り〟をしてくれました。

七星の祈り〟は七星ちゃんの直筆のものが、慈子さんの「花物語」という自費出版の本に載っています。

七星の祈り

神さまもしよかったら、ママの病気をなおしてください。でも神さまがそう思わないのならこのままでもよいのです。なぜかというとママがこの病気をちっともいやがっていないからです。かなしんでいないからです。もしこまったことがあれば七星たちがてつだってあげればすむことだからです。

ママはいいました。

「おりょうりも、おそうじもおせんたくもなにもしてあげられなくってごめんね。でもそのぶん時也と七星のためにたくさんたくさんいのっているからね」

と‥‥。

七星はおいのりがなによりたいせつなことだと思います。だからママはすばらしいと思います。こんなにこどもたちのためにいのってくれる人はめずらしいと思います。このママの子どもにうまれさしてくれてありがとうございました。 アーメン

祈りは、与えられた自分の人生の状況の奥にある、見えないものの方へ眼差しを向けることです。永遠に存続するものの方へ眼差しを向けることです。表面でなく、その奥にある永遠のものに目を注ぎ、為すべきことを見出してゆこうとする心的な行為、心の努力です。

母親の難病は幼い子どもたちには重過ぎる苦難です。しかしその中で、時也君は、祈りのうちに自分が為すべきこと、如何に生きるべきかを悟りました。そして、父親と妹の素晴らしさを見出してもいます。またはじめ「神様なんか意地悪だ。ママの病気を治してくれない」と言っていた七星ちゃんは、ママの気持ちに気づいて「このママの子どもにうまれさしてくれてありがとうございました」と感謝の祈りをすることができました。もしそこに祈りがなかったら淋しくて辛いだけだったかもしれないと思います。けれど「このママの子どもにうまれさしてくれてありがとうございました」と祈れたとき、七星ちゃんはなんと大きな輝くような永遠の真理を発見していることでしょう。ここにすばらしい祈りの見本を見ることが出来ます。祈りは大切なものに気づかせてくれる注視であり傾聴です。

しかし、祈りはまたそのような心の努力であるだけでなく、神様に聴いていただき、応えていただく、願い事でもあります。

「おりょうりも、おそうじもおせんたくもなにもしてあげられなくってごめんね。でもそのぶん時也と七星のためにたくさんたくさんいのっているからね」と言った慈子さんは「たくさんたくさん」何を祈ったのでしょう?

神様の愛によって支えられてしっかりと生きて行ける子どもになれますように、神様の真理によって養われて優しくて思いやりのある子どもに成長しますように、ということではないでしょうか?

慈子さんは自分の病が死に至る困難なものであることを自覚してから、どれほどの涙を流して子どもたちのために祈ったでしょうか。そして神さまがこの慈子さんの祈りに見事に応えてくださったことは、時也君の作文や七星ちゃんの祈りの中にはっきりと見ることが出来ると思います。

しかし慈子さんの祈りはこの辺りに留まっていただろうか?と思うようになりました。

綾子さんの『明日のあなたへ』というエッセイ集の中に「夫の言葉」という文章があります。ある時、『道ありき』の英訳を読んでいた光世さんが、綾子さんに言いました。

「綾子、わたしは迂闊だったなあ。今、これを読んでいて、つくづく思ったんだが、前川正さんはどんなに切実に綾子のために祈って死んでいかれたことだろうね。綾子が長い病床から立ち上がることはむろんのこと、結婚、仕事等々、綾子の全生涯にわたって、神の恵みが注がれるように、祈りに祈って世を去られたのではないかと思うのだ」

三浦の顔は感動に満ちていた。私は思わず胸を衝かれた。その私に三浦はまた言った。

「前川さんは、恐らく具体的に、くり返し綾子のために祈られたと思うよ。綾子が前川さんとの死別のショックにめげずに立ち上がること、その与えられている才を神に用いて頂くこと、結婚も神に備えられること、その家庭生活にも神の導きが日毎に与えられること、それはそれは真剣に祈っていて下さったにちがいないね。その祈りが聞かれて、わたしたち二人の今日があるんだよ。それにしても、今までどうしてそのことに思い至らなかったかねえ。結婚三十一年にして、ようやく気づくとはねえ。一度も会ったことのないわたしのためにまで、祈って下さったような気がする。まったく迂闊だったねえ」

三浦の声がうるんだ。私はその言葉の真実に打たれて、言葉もなかった。

これを読んで、私も迂闊だった!と思いました。慈子さんの祈りはたぶん、孝也さんの仕事と生活そして生涯が終る日まで届き、時也君と七星ちゃんの結婚相手や子どもにも届き、そして時也君や七星ちゃんの地上の生涯の終りまで、思いつく限り具体的かつ深く丁寧に祈られたに違いないと思えてきました。私が一度だけ孝也さんにお会いした2006年、孝也さんはカトリックの洛星中学・高校の校長になられて3年目でした。1985年から2000年まで15年間慈子さんの介護をされ、2004年には49歳で校長になられ、関西有数の進学校の校長を現在も務めておられます。そこにも慈子さんの祈りを感じます。ずっと前に既に豊かに祈られている見えない祈りに支えられ、守られているのです。

そう気づいてみると、慈子さんの祈りは種が春まで地面の下で眠っているように、まだまだ応えられていないものが沢山あるのではないか、時也君、七星ちゃんの人生の中にこれから次々と現れ出て来る応えがあるはずではないか。そして祈りというものは、実はすべてそういうものなのかもしれない、と思えてきます。私たちは、パーキンソン病が重くなってからの綾子さんの祈りを知ることはほとんどできません。しかし、不自由な身体の内側に半ば閉じ込められていった綾子さんが、声にならない声で祈りつづけることをしなかったなどとは、到底思えないとしたら、その祈りの応えは、実はまだほんの少し始まったばかりなのかも知れません。

最後に慈子さんが書いた、お父さんである奥村光琳さんへの感謝の詩を紹介します。

ありがとう お父さん

あなたの次女として生を受けた私を 受け入れてくれてありがとう

幼児洗礼によって 神様のことを紹介してくださってありがとう

幼いころ おんぶやだっこ お馬さんパカパカ

パパとのダンスをありがとう

たくさんの先生や友達に恵まれた 充実した学校生活を送らせてくれてありがとう

日曜日に 教会のあと 家族みんなで行った

雲母坂(きららざか)へのピクニックありがとう

スポーツが大好きで バレーボールクラブ 水泳 スキー スケートと

いつも飛び回っていた私を 温かく見守ってくれてありがとう

阿南孝也との結婚を 心から喜んでくれてありがとう

生まれた子どもたち 時也と七星を

こよなく愛し 可愛がってくれてありがとう

病気になった私に……

足が動かなくなった時 いつまでもただ黙ってさすってくれてありがとう

目が見えなくなった時 私の頭を抱き寄せて

静かに泣いてくれてありがとう

手が動かなくなった時 その手に飾るようにと

きれいなアクセサリーをプレゼントしてくれてありがとう

あなたから受けたこれらあふれるほどの愛を ありがとう お父さん (『神さまへの手紙』より)

『ちいろば先生物語』に出て来る奥村要平は、平蜘蛛のようにはいつくばって祈る人でした。その要平の祈りが息子光琳の上に実現し、光琳の祈りの応えが慈子さんの中に現れ出、慈子さんの祈りの種が孝也さん、時也君、七星ちゃんの歩む道の上に芽生えてゆく。終わることなく、長い時間かけて応えられて続けてゆく。祈りというものの奥行きを学ばされます。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳