遠藤周作と三浦綾子 ―「ルオーの中のイエス」と『ひつじが丘』

三浦綾子は1922年4月生まれ、遠藤周作は1923年3月生まれでしたから、ほぼ一年違いですが、二人は同学年でした。多くの共通点と、それよりも多くの対照的な面を持ったこの二人は、日本のキリスト教作家として最も多くの読者を長きにわたって持っていた二人でもありました。今日9月29日は遠藤周作の命日です。1996年、三浦綾子が亡くなる三年前でした。フランスの宗教画家ルオーを仲介にして二人のことを少し考えてみました。

遠藤周作が書いたエッセイ「ルオーの中のイエス」は1973年5月中央公論社刊の〈世界の名画16〉『ルオーとフォーヴィズム』に書き下ろされた(のち新潮文庫『冬の優しさ』等に所収)ものですが、その冒頭で遠藤は、ルオーの中から一枚を選べと言われたら《デ・プロフンディス(深き淵より)》という油絵を選ぶと言っています。それは、この作品が、芸術と信仰が均衡を保ちながら調和した傑作だからだとしています。

芸術家が芸術を裏切らず、しかも彼の信仰がその芸術のために汚され、脅かされることのないような、ほとんど不可能にちかい作品である。

フラ・アンジェリコの《受胎告知》から溢れ流れる静かさと宗教的平安は、聖なる世界が織りなす至福と言うべきものですが、それは中世の、信仰に支えられ安定した精神共同体のなかで生きて創作したがゆえに可能だったものでした。そこでは世界観・人生観は社会に共有されていて、近代の芸術家のように「自分だけの」人生観や世界観は必要ありませんでしたし、芸術的にも高度な多くの建築物が無記名であるように、没個性であることが当然でもありました。

しかし他方、信仰共同体を失った時代に生きた20世紀のルオーは、人間のみじめさ、汚れを知り過ぎていたために、フラ・アンジェリコのように人間を超えた聖なるものを直接に描くことはできませんでした。醜いもの、汚れたものに惹かれて描こうとすることと、従順な信仰や、純粋な祈りは矛盾するようであるかも知れませんが、ルオーにとっては、老いた道化師の悲しみや、人間の醜悪さや苦しみにイエスが応えないのなら、人間を超えた高みにいる神の子でしかないなら、イエスは無意味な存在だったのです。

遠藤周作はその点でルオーに惹かれ、注目しています。それは遠藤自身の問題そのものであり、それゆえに《デ・プロフンディス(深き淵より)》は遠藤の理想だったからです。

老いた道化師のようにあわれな人間たちの同伴者だ。ルオーのイエスはいつも悲しい人間のそばにたたずんでいる。その人間の悲しみをわかち合っているように見える。

「聖書の風景」と題された作品群が黄昏の道をいつも誰かと歩いているイエスを描いていることに遠藤は注目し、共感しています。それは“悲しい人間のそばに”いてくれる存在です。威厳に満ちた栄光の王の姿を避けて、イザヤ書53章の「悲しみの救主」すなわち、裁かれ、悲しげな眼をして、みじめに苦しみつつ死ぬイエスを描くルオーに、遠藤は自分を見ています。そして芸術家が芸術と信仰のせめぎ合いの間で、つまりは自分自身と闘わなければならないのが、近代の〈信仰を持つ芸術家〉の宿命であることも、ルオーと共有された遠藤の課題だったのです。

このエッセイが発表された同じ1973年には6月に『死海のほとり』、10月には『イエスの生涯』が刊行されています。まさに、遠藤周作が最も豊かに“同伴者イエス”を描いた時期でもあったわけです。

三浦綾子はこれよりも早く『氷点』に次ぐ第二作『ひつじが丘』(1965年8月~66年12月「主婦の友」に連載、12月刊)において、ルオーの絵を、物語の核心部に据えて非常に重要なものとして使っています。内的な葛藤苦悶の中で不倫やDVをせずにいられず果ては結核で血を吐いた主人公、画家の良一(ヒロイン奈緒実の夫)が、ルオーの絵を見ることを通して回心してゆくのです。良一は回心に至るまで、牧師の説教を一度も聞かず、教会の集会に出ず、聖書も読んでいません。それに対して毎週教会の集会に出ている竹山は真の信仰には至りません!三浦綾子は真面目な福音派から叱られそうなことを書いているのです。でもそれだけ、このルオーを重要視していたということでもあります。

良一ははじめ、芸術家である自分は「自我の強い生活をしなければならない」と考えていましたが、ルオーの描いたキリストと向き合ううちに、良一は、自我の強い生活やいらいらした神経からでは、真善美が一致した本当の美は生まれないと悟りました。

良一は長い間の自分の生き方を思い出した。自我の主張だけが、絵を育てると信じていた自分が、不思議ですらあった。

(ほんとうは自分というものを知るためには、心のすみずみまで照らし出す強力な光が必要だったのに……)

そして、ルオーのキリストの眼差しが彼の自意識の城郭を砕いてゆきます。

(キリストっていうのは、何をしてハリツケになったのかは知らないが、かなしみということだけは知っている人だな)

さらに、良一は言います。

「ルオーのキリストを見ていたら、(略)このキリストと俺は無縁じゃないっていう実感があるんだよ。」

この“悲しみを知る人”こそ、良一がルオーの中に見出した中心です。が、それはルオー自身が見出したキリストの核心であり、芸術家であり信仰者であるルオー自身をも救うものでありました。つまり絵描きとしての良一はルオーに同化していったと言うこともできるでしょう。

良一は、やがてそのキリストの眼差しによって自身の暗闇を照らされるようになりました。良一に堕胎を強要されて、中絶手術の失敗で死んでいったサトミの最後の眼を鮮やかに思い出しました。それは“どうして私を殺すの?”と問いながら良一の“みじめさ”と “罪”を突きつけてくるものでした。その“私を問い、私を照らし、私を悲しむ目”が、不可避のものとして訪れ、その奥から現れるキリストの悲しみであると同時に赦しと慈しみでもある眼差しに出会うとき、その前で良一はただ「わが罪は常に我が前にあり」と告白する以外になくなるのです。

こうして、ルオーのキリストの“愛としての悲しみの眼差し”に砕かれた良一が描いた〈キリストを見上げる自画像〉は、良一の死後、“自分を真実に愛してくれない者などゆるさない”という奈緒実のプライドをも砕くことになりました。

遠藤周作はルオーのキリストの苦しむ者としての同伴者性に注目し、三浦綾子がルオーを通して描くのは、人間の惨めさを照らす、愛に満ちた悲しみの眼差しでした。それらはルオーの二つの側面であり、また本質的に互いを必須条件にするようにしてつながっているものでもあります。

三浦綾子は、良一の通ったプロセスにおいて、芸術家の自我がそのままキリストの足元に砕かれることで真の傑作が生まれると考えています。そこには遠藤周作が葛藤するような芸術への裏切りという問題は基本的にはありません。芸術と信仰の間に葛藤はないのです。信仰によって一旦砕かれるところにこそ現代にも通用する(奈緒実を悔い改めに導くような)作品が生まれると考えるのです。遠藤の葛藤が、彼自身の血を噴くような深い葛藤であったように、三浦綾子の砕かれも、「原罪の思想に導きくだされし亡き君の瞳を想い居つ」と前川正を詠んだ短歌のように、彼女自身の深い砕かれの原体験から流れ出しているものであったのだと思います。

遠藤周作と三浦綾子は友だちでした。互いを敬愛しつつ意識しつつ、それぞれ独自の道を歩みました。しかし、多くの応答関係(コレスポンダンス)と言えるようなものも見出だされます。少しずつ考察、紹介してゆきたいと思います。

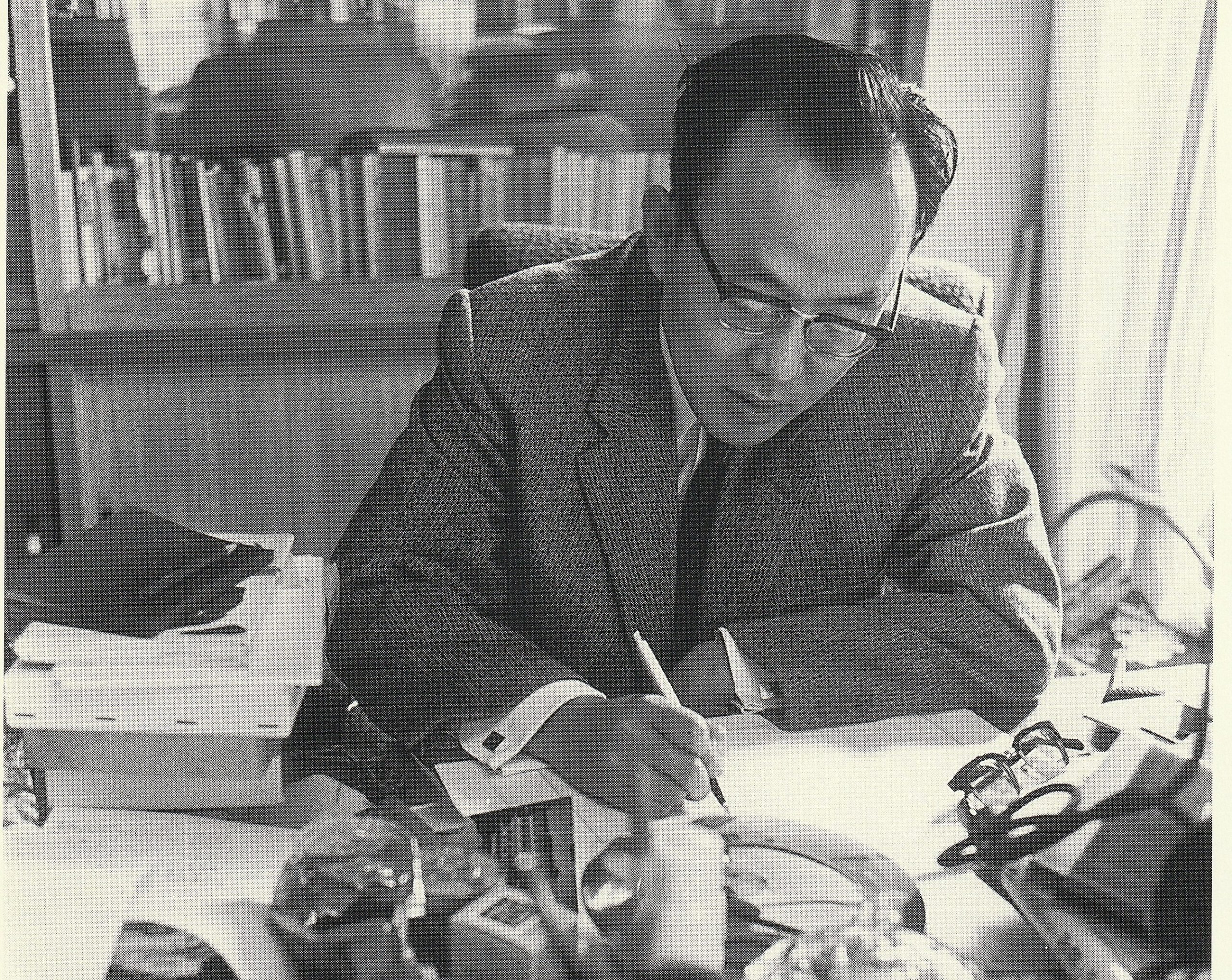

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21

おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳

おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳