早苗といふは、わが母の名-島崎光正

今日11月2日はキリスト教詩人島崎光正の誕生日です。島崎さんは長く「信徒の友」の詩の欄の選者を務め、同じ障害者キリスト教詩人の星野富弘や水野源三を見出した人でもあります。2002年11月、福岡女学院大学の図書館内に島崎光正記念コーナーがオープンしたとき、展示等を私が担当しました。島崎光正さんの遺稿や著作はじめ色々な資料がご夫人のキヌコさんから福岡女学院に寄贈されて出来ました。島崎さんが福岡生まれで、福岡女学院で何度か講演をしてただいた縁があったことから、キヌコさんが日本中の多くのキリスト教主義学校の中から福岡女学院を選んでくださったのでした。

島崎光正さん(1919-2000、正しくは嶋崎)は大正8年11月2日、福岡市の今の西中洲の産婦人科で生れました。家は今のキャナルシティの前辺りにありました。生れてちょうど一ヶ月の12月2日に、九州大学病院に勤めていたお父さん光頼さんが患者のチフスに感染して急逝しました。生後一ヶ月の光正さんは島崎家にとっては長男の長男であったため、父の遺骨と共に父の郷里である信州、長野県片丘村(現・塩尻市片丘)に引き取られ、祖父母の手で養育されました。

それだけでも大変な生い立ちですが、彼は生まれながらに二分脊椎という障害を負っていました。脊椎には大切な神経が通っていますから、足と排泄機能に障害が出ることになります。光正さんは4歳でやっと歩けるようになりますが、15歳頃になると足の障害が悪化します。両足首が内側に曲り、特に左足は感覚もなくなりました。通学が困難になったため、1935年には松本商業(現・松商学園高校)を中退せざるを得なくなり、馬小屋を改装した部屋で白樺人形を刻む仕事を始めます。その傍ら、文学に目覚め詩作に励みますが、1941年12月文学グループに対して治安維持法違反の嫌疑がかけられ、塩尻署に連行されます。島崎さんは署の二階の取調室(文化財としてこの建物は残っています)で尋問を受け、長野刑務所に送られたたのち、1942年5月起訴猶予で出所しますが、この体験は自伝『星の宿り』に書かれ、三浦綾子『銃口』の参考文献の一つにもなっています。

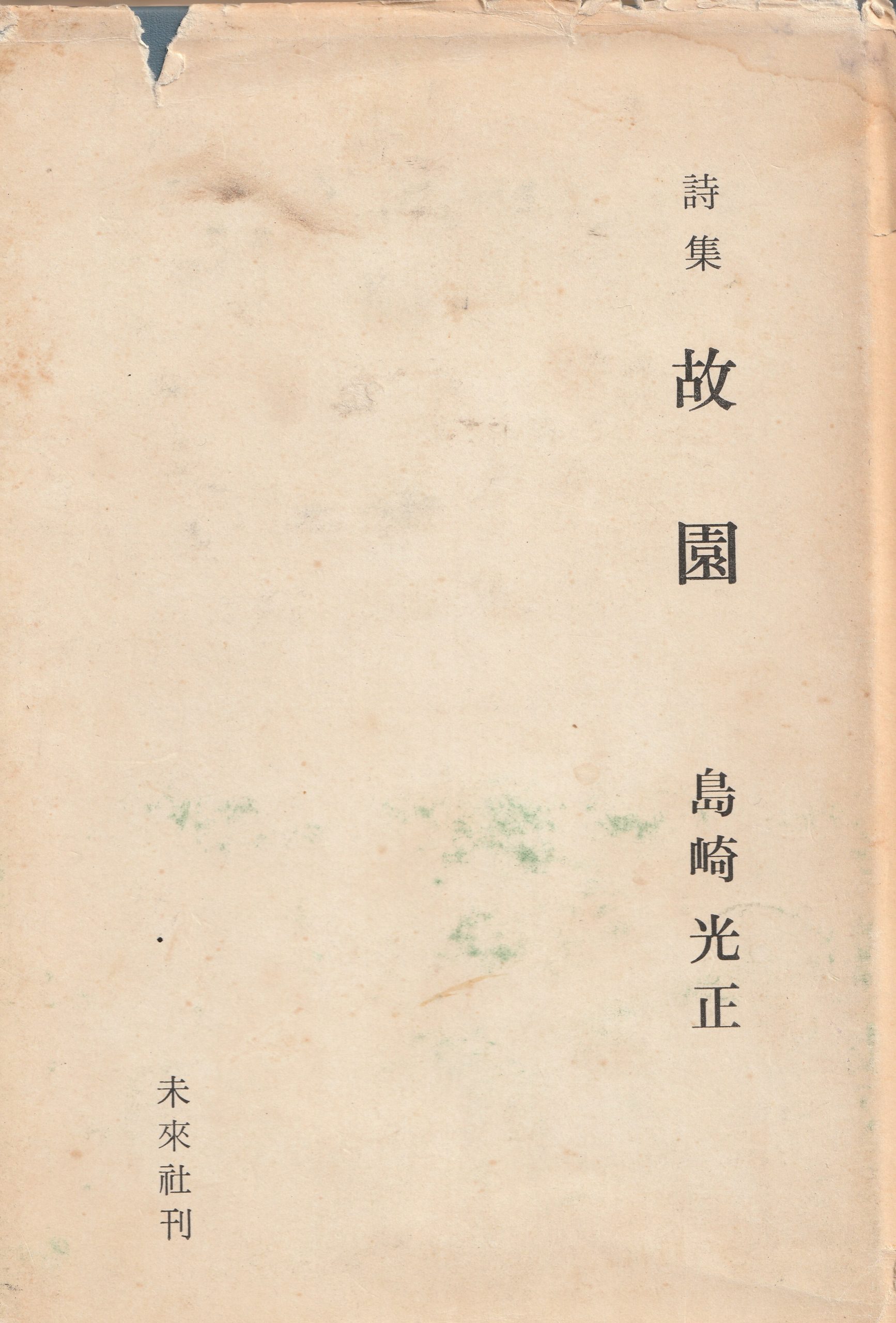

戦後は農地解放によって田畑を失い、祖父母が亡くなるなど、苦難を通りながら、キリストに出会い1948年受洗しました。1956年に出た光正さんの最初の詩集『故園』は近代日本のキリスト教文学中、最も優れた詩集の一つと言って良いものです。その中に「わが上には」という詩があります。

わが上には

神様

あなたは私から父を奪われました。母を奪われました。

姉弟もお与えになりません。

その上、足の自由を奪われました。

松葉杖をお貸しになり、私はようやく路を歩きます。

電柱と電柱のあいだが遠く、なかなか早く進めません。

物を落としても楽に拾えません。

乳のにおいを知りません。

母の手を知りません。

私は何時も雪のつもった野原の中に立っていました。

鳥の羽も赤い林檎の実も落ちていませんでした。

私は北をたずねました。

けれども、知らない人は答えました。それは南であろうと。

私は南に行きました。

また別の人が答えました。それは、北であろうと。

生れてから三十年経ちました。

私は今、机の上にかさねたノートを開いてみるのです。

此処には悲しみの詩が綴ってあります。

神様

これがあなたのたまものです。

恐らくこほろぎの鳴く夜ふけ

母ある者は、布団の裾をたゝかれ安らかに眠りについたでしょう。

妻ある者も抱き合いながら眠っていったでしょう。

母はふたゝび起きて見るでしょう。

けれども、私は眠らずに覚めて書きました。

こんなにぎっしり

落花のように手帳を埋めました。

足ある者は、遠く旅立つひまに

私は更に埋めました。

おお 幾歳月……

私の詩は琴のように鳴りました。

森のように薫りました、いたみは樹液の匂いを放ちました。

神様、これがあなたのたまものです。

ここには痛むような、神に委ねつつ挑むような、魂の匍匐(ほふく)と、通って来た孤独とが痛切に歌われています。

光正さんのお母さんは長崎の医者の娘で、元の名を田中早苗と言いました。弟が劇作家の田中千禾夫です。生れたばかりの子を残して夫が亡くなった時には二十三歳。南国育ちの医者の娘が、直ぐに信州の自作農の家に行くことは難しく、また夫が急逝したショックで身も心もかなり不調であったと考えられます。母は長崎の実家に帰っていましたが、わが子光正と生別れになって、半年たった大正9年の初夏の頃に長崎の実家の母(光正にとっては祖母)と共に、亡夫の墓参りかたがた片丘まで会いにやってきました。

半年ぶりに抱くわが子は可愛く成長していました。数日の間早苗さんはわが子を抱いて過ごしました。楽しい日は瞬く間に過ぎて、笑いかければよく笑うようになったわが子を手放して、再び遠い九州まで帰らなければならなくなりました。二人は片丘の島崎家を出て、その日は塩尻駅から列車に乗って北へ向かって長野へ行き、善光寺に参詣して一泊しました。そして、翌日ふたたび篠ノ井線で南へ下る途中、前日に列車に乗った塩尻駅に停車している時、悲しみに耐えていた早苗さんの心の糸が切れるように、悲劇が起こりました。

「殺してください、私を殺してください!」

早苗さんは突然にそう叫びながら、列車からプラットフォームに飛び下りました。驚いた祖母が一緒に下車して、とりあえず駅前の旅館に連れて行き、片丘の島崎家に電報を打ちました。急な知らせに、島崎の祖母が光正さんを抱いて駆けつけました。早苗さんはその旅館の二階で別れて間もない幼子を抱き取ると、喜びの余り頬ずりするようにして、

「親のない子はかわいい、親のない子は……」

と言ったそうです。

そのあと二人の祖母の間でどのような話があり、どのようにして早苗さんをなだめすかしたのかは分からないのですが、光正さんは片丘の祖父母の手に引き取られ、早苗さんは取り乱したまま九州に向かいました。そして、早苗さんは長崎に戻ることなく、途中の福岡で下車、かつて夫がその医局にいた九大病院の精神科に入院、そして、二度とそこを出ることなく18年余り後の昭和13年、41歳で亡くなりました。

母子は二度と逢うことはありませんでした。

1993年10月19日、福岡女学院の講堂で、島崎光正さんはこんな風にお話しされました。

私は子どもの頃全くお祖母さん子でありまして、お祖母様お祖母様で事足りていたわけであります。段々物心がついて、お祖母様だけでは飽き足らない年齢になったのです。それで、田舎のお祖母様は本当のことを打ち明けて、冷静に受け止めてくれるだろうという判断だったと思いますが、小学校五年生の時事実を打ち明けてくれました。お前のお母さんはこれこれしかじかで、今も福岡の病院にいるんだと。その話を知らされた時に私は小学校五年生の幼い胸ながら、母は痛ましい境涯を福岡の九大病院の精神科で送っている。そのことが第一に胸に応えました。それからもう一つは母がそうなったのも、考えてみれば自分に対する愛のゆえにこうなったということに気がつきました時に、私はこの母に対して限りない感謝、感恩の念を抱きました。感恩の影響はそれからずっと私の胸の中にとどまり、私を支配してくれています。母はあくまで私を愛してくれたのだ。

ちょっと余談になりますが、私ども障害者の仲間には、特に生まれながらに障害を持って生まれてきた友達には、ある時期になると両親に対して反発をいたします。なぜこんな体に産んだのですか。これは自然な気持で、そういう気持を抱くことに対して決して半端な気持ちだと言ってはいけないと思います。そういうところを皆乗り越えてくるのです。親にとりましても、そういう悲しみは皆乗り越えて来ている筈です。ところが、私は幸いというべきでしょう、そのように事実を知らされましたときに、母の愛の前に沈黙せざるを得ない。自分に先んじて母が痛みを負っていてくれる。その事実の前に私は沈黙せざるを得なかった。よしや、そのような障害をもっていようとも、生きて行かなくてはならない責任を私は感じました。

早苗といふは

早苗といふは、わがははそはのおん名なり。

顔知らず生別れし母のみ名なれば

われはいたくなつかしみ

学舎に漢字を覚ゆるや

火箸もて灰に記せり。

早苗、

早苗、

囲炉裏の火はしばしば消えかかり

おどろきて掻きくべしかな。

早苗は五月そよぐ陸稲の苗。

彼の淡雪しのぎ萌ゆるなずなの芽。

母よ、

うつし身は遠く去りたまえど

そのおん名、羽衣のごとさづけたまへり。

伽羅の香にぞます。

自分に先んじて母が痛みを負ってくれている、その事実の前に沈黙せざるを得なかった、という島崎光正さんはそこで、地獄のような孤独から解放されました。早苗という名は、杖をついて遅い歩みしかできない彼を自由に飛ばせてくれる羽衣となり、慰められるはずのない彼の孤独を慰める香りとなるのです。

この「早苗といふは」が「信濃毎日新聞」に発表された昭和22年は、光正さんが信仰告白の決心へと促されて行く時期でした。育ててくれた祖父母を喪い、天涯孤独になり、さらに大病をしたこの年、早苗さんの痛みと愛の向うに神の痛みと愛が、早苗という名の隣りにイエス・キリストの名が見え始めていたのでしょう。彼は、まぶたの憶えさえないこの母を、生涯忘れませんでした。晩年の詩にも母を歌っています。

日録Ⅰ

母の胎の

海の中で拾った貝殻を

枕辺に

迎えのしるしに並べ

私は朝毎に眼覚めている

八十歳に間近の

慣いのように

磯辺に寄せるさざ波の

衣ずれの

音をひそませ

早苗

早苗

このしののめに

また、来たりませ (『帰郷 島崎光正遺稿詩集』より)

「早苗」という名前が、彼にとって何であったのか、何であり続けたのか、痛いほど感じられます。

彼を導いた手塚縫蔵のこと、キヌコさんのこと、晩年に関わった出生前診断のことは、また次回に紹介したいと思います。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員

-

1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。

2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。

著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。

最新の記事

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想

おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想

おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 知里幸恵2022年5月16日(月)おたより21

知里幸恵2022年5月16日(月)おたより21 榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳

榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳